文 | 巨潮WAVE,作者 | 谢泽锋,编辑 | 杨旭然

日系汽车正陆续告别中国市场,最新的一个名字是三菱。

从出口中型卡车,到成立发动机合资公司,为中国汽车产业提供发动机,高峰期一度占据近1/3的市场份额。拥有三菱发动机加持的一些运动车型,甚至曾经被称为“神车”。

三菱在中国的燃油车时代地位卓然,堪称中国车企的“技术启蒙老师”。行业大厂包括长城、长安、华晨、北汽、奇瑞等等,几乎都用过三菱发动机。“技术源于三菱,可靠性有保证”,是那个时代车企引以为傲的宣传点。

但局面的变化,开始于新能源汽车浪潮的席卷。中国汽车市场完成了一次闪电般的迭代,以燃油车为根基的日系车企集体失意。当中国车企们靠电动化狂奔突进之际,雷诺-日产-三菱联盟、丰田、本田们集体错失了转型的机会。

从巅峰期的辉煌显赫,到如今的失落退场,三菱的退出决定不仅关乎一个企业和一个品牌的去留,更折射出中国汽车市场格局的深刻变革。

日系车在中国辉煌时代已经彻底宣告结束。但全球最大汽车市场的历史性重构,乃至一场全球汽车工业从未有过的巨变还会向前推进,不为尧存,不为桀亡。

01 成功

1972年9月中日联合声明发表,标志着中日两国邦交正常化以来,两国关系再次上了一个新台阶。第二年,三菱汽车就首次出口到中国,属于最早一批和中国产生联系的日系车企。

当时三菱进口的主要产品是中大型卡车,尤其是三菱T850卡车,可称得上是那个年代的“神车”。我国“解放143”车型几乎完全复制T850,后续的解放系列也多少借鉴了三菱的风格。仅这一款车,就如同模板一样塑造了中国现代卡车的雏形。

此后,三菱和多家中国车企开展合资合作,成为所谓“技术换市场”模式的典范。

1985年,三菱汽车与五菱汽车前身柳州微型汽车厂合作生产L100型面包车。90年代,三菱在中国市场采取发动机、整车合作两条路突进的策略。尤其在中国高层访日后,合作意愿更加强烈。

发动机领域,先是在1997年和中国航天汽车等企业设立航天三菱,次年又在哈尔滨成立东安三菱,即如今的东安动力(三菱现已退出)。

航天三菱生产的4G6系列发动机,后续演变为世纪初中国汽车产业的"心脏"。截至去年年底,搭载沈阳航天三菱发动机的国产车就已经超过700万台。最巅峰时期,自主品牌2.0L排量车型中,高达96%的汽车使用的都是三菱发动机。当然,这也侧面凸显出彼时我国发动机技术的孱弱。

另一家企业东安三菱,在2007年-2008年连续两年发动机年产超过30万台,2009年的产销量突破了50万台。理想第一款车理想ONE,使用的就是东安的三缸增程器。

带着"三菱标"的发动机,被装进了华晨中华、东南菱帅、长丰猎豹、众泰2008、比亚迪F3、哈飞赛马们的车舱里。业内人士甚至笑称:"三菱的发动机,养活了半壁中国自主车企。"

乘用车合作方面,1997年,三菱与长丰汽车联手引进了帕杰罗,收获一张当年的“越野王牌”,还推出了猎豹、黑金刚等经典车型;

三菱还和东南(福建)汽车合作,打造了东南菱绅、东南菱帅、翼神等车型,这些产品均搭载三菱发动机,动力系统、底盘调教都深得三菱衣钵。菱帅模仿的就是制霸WRC锦标赛的神车Lancer EVO六代——《头文字D》中的须藤京一驾驶的就是这辆车。

同时,三菱还与哈飞汽车、北京吉普等车企达成技术许可协议,本地化量产部分车型。哈飞赛马、欧蓝德等车型都曾火爆一时。

上述合作基本秉持技术转让,不参与实际经营的模式。直到2012年,三菱和广汽合资成立广汽三菱,重战中国市场。但新欧蓝德一直不及途观、CR-V、RAV4的零头。2013年到2021年,广汽欧蓝德9年没有换代,内饰老旧缺乏豪华感,跟层出不穷的竞品相比乏善可陈。

此后,雷诺-日产-三菱联盟爆发内斗,广汽三菱也陷入混乱,销量断崖式下跌。

加上中国汽车市场的电动化转型加速,日系车集体毫无作为。燃油车时代的“神灯”三菱,最终无奈在中国市场熄灭。

02 溃退

一纸公告,标志着三菱驰骋中国50年的故事画上句号。

7月22日,三菱宣布正式终止与沈阳航天三菱发动机公司的合作。这家企业是此前三菱在中国市场中的最后一块阵地。

时间回到1997年,沈阳航天三菱发动机制造有限公司成立。当时,中国航天汽车占股30%,三菱自动车工业株式会社占股25%,沈阳建华汽车持股21%,马中投资14.7%,三菱商社9.3%。

2024年的沈阳航天三菱江河日下,营收13.39亿元,净亏损6252.72万元,今年一季度依旧亏损2367.51万元。

如今沈阳航天三菱已更名为沈阳国擎动力,北京赛苜科技成为新的话事人,持股比例达到49%,航天汽车和建华汽车分列二三股东。三菱的痕迹彻底消失。

三菱的战略总退却,其实是电动化、燃油发动机、智能驾驶等多个赛道均遭遇失利的结果——这不仅是在车上安装一块电池那么简单,而是在三电、燃油发动机、智能驾驶、车内设计和智能座舱层面的动作全都十分迟缓,最终溃败。

在新能源汽车高歌猛进之时,燃油车也并非没有机会。如吉利星越就以燃油车身份杀出重围,月销最高能逼近3万辆,在今年SUV销量排名中仅次于Model Y。但实际上,三菱在燃油车发动机方面的竞争力也被中国企业追赶。

奇瑞、一汽、东风等多家车企已经在发动机领域取得了突破,热效率等指标并不弱于日系发动机。而且,中国自主品牌新推出的燃油车在产品设计、动力、智能化、空间等维度实际上都已经碾压了日系车企,这是压倒三菱的最后一根稻草。

2021年1月,三菱汽车就退出了东安三菱,后长安汽车取而代之,也就是如今的东安动力。目前隶属于新成立的辰致科技。

该年5月,三菱汽车退出了东南(福建)汽车的股东行列,目前由奇瑞汽车接盘,并更名为Soueast,主要面向海外市场。

2023年,三菱终结了其在中国最重要的合资企业广汽三菱,湖南长沙的整车工厂宣告停产,随后由广汽埃安以1元的象征性价格接手。去年2月底,股权变更完成,原股东三菱全面退出,目前更名为湖南智享汽车管理有限公司,股东只剩埃安汽车一家企业。

翻阅广汽集团月度销售报告,到2023年4月,广汽三菱的数据已被归于“其他”序列。2022年,广汽三菱销量仅剩3.3万辆,同比腰斩。

三菱方面坦言,在过去的2~3年里,中国汽车行业经历快速的市场变化。电动汽车转型速度超出预期,消费者的选择也发生了重大改变。

03 启示

2023年9月,三菱汽车CEO加藤隆雄还表示,有必要进行结构性改革,但不会退出中国市场。只是,中国市场的风云变幻,并不以加藤隆雄、丰田章男、铃木修等日本汽车掌门人的倔强为转移。

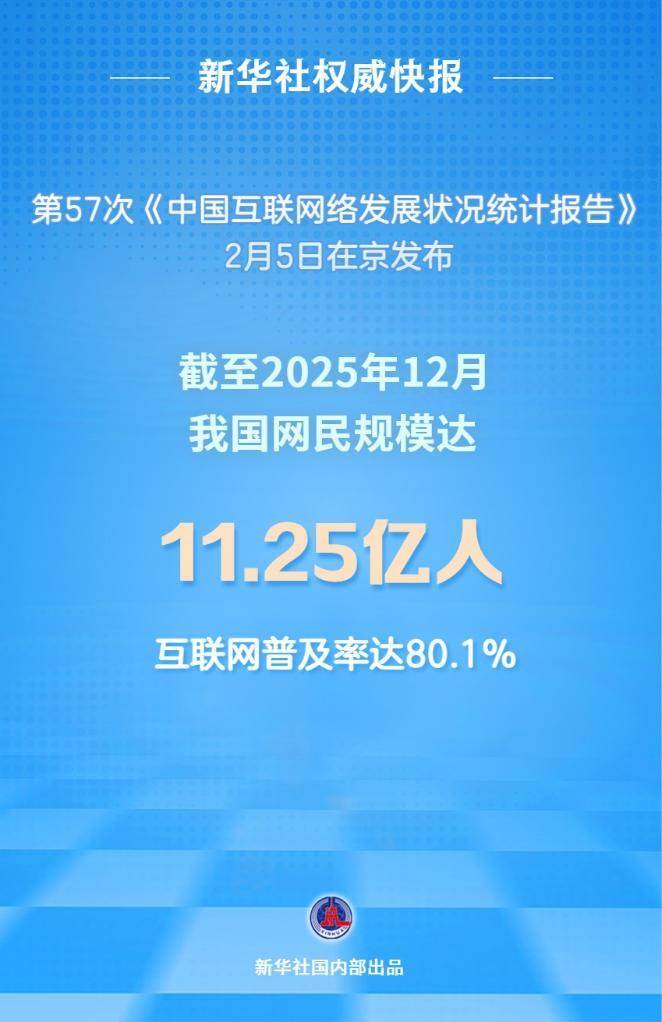

放眼全球,中国是变化最快也是竞争最为激烈的汽车市场,新能源汽车正在加速瓜分燃油车的市场份额,国内新能源汽车渗透率已逼近50%,持续挤压日系车企生存空间。

以广汽三菱为例,不仅燃油车卖不出去,电动车也无人问津。2022年11月,曾经辉煌一时的欧蓝德终于换代,但销量不升反降。为赶上新能源浪潮,其唯一一款在售的电动车型阿图柯几乎没有存在感,被认为是换壳版的AION V。

2019年之后,三菱长达6年没有推出真正意义上的全新车型,电动车产品几乎毫无创新,续航500公里售价20万,这种策略基本是自绝于瞬息万变的中国车市。

发动机、整车销量暴跌,内部矛盾重重。曾经“中国发动机教父”般的企业,已无立锥之地。

三菱退败绝非孤例,近些年来,Jeep、讴歌、现代、斯柯达等相继出售或关闭中国工厂,铃木汽车已退出中国市场,转战印度等国家。甚至曾经在中国顺风顺水,在全球势不可挡的“日系三巨头” 本田、丰田、日产,也已经逐渐式微。

乘联分会数据显示,6月,主流合资品牌零售51万辆,同比增长5%,其中日系品牌零售份额为12%,而这一数字在2022年还有20%。前六月,自主品牌实现25.7%的增长,日系同比下滑9%,而且德系、法系、美系、韩系均已步入下坡路。

日系车一直以皮实耐用节油著称,有些车型号称“一车传三代”。然而,如今的汽车产品如同智能手机一般频繁迭代,消费者也乐于捧场。曾经的凯美瑞等被看做工业精华,如今的丰田bz4x被嘲笑为“工业垃圾”。

转型电动化、智能化已是日系车企挽回在华销量的共识。如大众战略绑定国轩高科,ID.系列坚持本土研发,特斯拉已经实现超95%的零部件国产化。而日系电动车更像是临时赶制拼凑出来的,迫于压力祭出的一些"油改电"车型,并没有受到中国消费者的认可。

走过诸多弯路后,日系阵营也开始逐步分化。丰田新掌门人佐藤恒治开始拥抱中国技术,铂智7(D级纯电轿车)搭载鸿蒙座舱、接入小米生态,还配备进阶智能驾驶系统;14万元的铂智3X,搭载激光雷达+高阶智驾。

策略上,丰田采用RCE制度(中国首席工程师),寻求用“中国需求主导全球产品”,设计研发全面本土化的趋势已经十分明显。

最新数据显示,今年6月,丰田在国内销量15.77万辆,同比增长3.7%,连续五个月销量上升;日产5.38万辆,同比增长1.9%,结束了15个月的下滑;本田则继续探底,月销5.85万辆,同比下降15.2%,已经连续第17个月下降。

可见如果能否定过往的沉珂旧律,不再执拗,日本汽车也会有绝地反击的机会。但至少在未来一段比较漫长的时间里,三菱不会再有这样探索和改变的空间了。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号