21世纪经济报道记者 陶力 实习生林欣宜上海报道

大模型和具身智能,无疑是2025世界人工智能大会(WAIC)上最受关注的赛道。大会公布的数据显示,中国已发布1509个大模型,在全球已发布的3755个大模型中数量位居首位。

从产业方面看,2024年我国人工智能产业规模突破7000亿元,连续多年保持20%以上的增长率。中信证券研报认为,下一代大模型(如GPT-5),有望成为决定本轮AI产业前景的关键变量。

下一代大模型在逻辑推理、原生多模态、记忆系统等关键能力突破,将加速高价值复杂行业场景应用落地。产业端,Agent和多模态两大主线有望持续引领,建议关注企业管理、教育、医疗等领域的头部公司,与海量推理带动的算力产业机遇。

不过,综合多名行业人士的采访来看,大模型目前在算力芯片、数据参数等方面仍存在一定的局限性,面临着最终提供的结果与用户需求错配等问题。

如何打通“算力-数据-模型-应用”的最后一公里,成为所有大模型公司面临的共同考题。

算力和数据细分

随着更多大模型的应用落地,可以看到大模型应用,已不再局限于对话助手和简单的通用内容创作,正越来越多地针对特定垂直行业进行优化和应用。

大模型逐步渗透至自动驾驶、医疗影像分析、3D角色生成等行业深度应用场景,从主要面向消费者应用(B2C)转向更多地服务于企业客户(B2B)。金融、政府、影视游戏和教育领域是大模型渗透率最高的四大行业,渗透率均超过50%。

据沙利文《2024年中国行业大模型市场报告》的测算,2023年中国行业大模型市场规模达105亿元人民币,受行业智能化转型需求带动,预计2024年市场规模将达到165亿元,同比增长57%,2028年市场规模有望达到624亿元人民币。

细分大模型的发展离不开算力的变革。2025世界人工智能大会上,百望股份与沐曦发布了面向“一带一路”的“金盾”全球交易管理智能体。该智能体支持全球100+种语言,可智能识别全球200+类票据格式,集成全球30000条国际财税规则,实现跨境税率智能判断与多语言自动适配。

“通用智能体无法解决企业的毛细血管问题”,百望股份CEO付英波在接受21世纪经济报道记者采访时直指行业痛点,脱离场景的数据智能是无根之木,只有扎根业务场景的数据智能才能释放真实价值,需要把通用大模型转化为“小而精”的行业模型。

对于向行业模型转化的通用大模型来说,中小企业的数据尽管存在参差不齐的问题,但都是非常真实的高价值的养料,可以为中小企业开发精准模型。放弃通用模型,聚焦垂直场景,成为更多企业的选择。

目前,百望构建的金盾全球合规智能体,也源于其十余年积累的产业数据。该平台累计处理发票交易金额达953.5万亿元,相当于2024年全国GDP的7倍,2024年发票处理量突破206.8亿份,同比增长45%。

这些数据横跨金融、制造、能源、电商、交通物流、生活服务等关键领域,覆盖超2800万企业用户,形成了中国企业经济活动的“数字镜像”。

在付英波看来,真正的AI革命不在实验室排行榜,而在解决现实商业难题的价值创造中。

当然,细分大模型的发展也离不开数据的驱动。Gartner发布的《2025年中国人工智能(AI)十大趋势》中提到,那些他人难以获取或复制的独特内部数据,正成为推动AI落地和差异化创新的关键驱动力,同时企业对自身数据生态系统的整合能力,也成为了关键。

复合型人才成关键

数据、算力、算法和应用是大模型发展的四大关键驱动力。大模型时代,整个技术架构已经迭代升级。

在智能算力生态论坛上,上海库帕思科技有限公司CEO黄海清认为,从前的IaaS、PaaS、SaaS三层架构已经变成了现在的五层架构,IaaS层以GPU为核心的智能算力,PaaS层最大的一块是以语料数据为核心的形态(Corpus as service),往上一步是模型即服务,然后是智能体即服务,最上面是应用。

如何用数据、用语料把生态打通,成为了我国人工智能技术化产业当前发展的一大难题。目前,技术与应用层面存在着认知差,需要更多复合型的公司、复合型的人才的出现。

在谈及如何打通人工智能应用落地“最后一公里”时,产业合作、打造生态成为人工智能企业家们的共识。

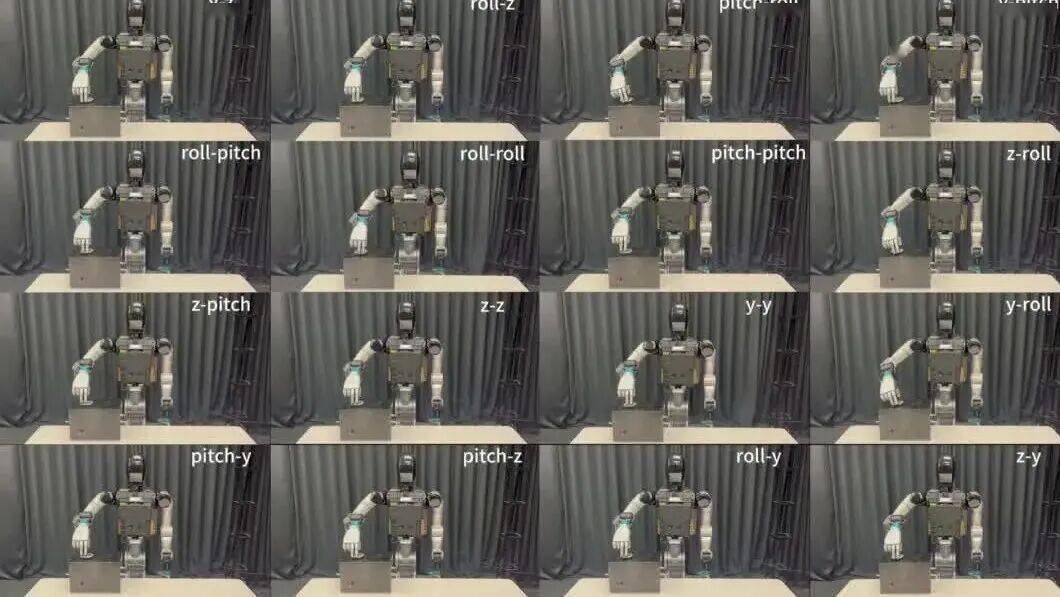

银河通用联合创始人张直政提到,在具身智能领域里面,从数据到模型提升的闭环打通、把模型和产品以及场景打通这两点打通非常重要。

“再好的技术如果不能解决行业实际的痛点问题、应用问题,就是一个假技术。”黄海清提到,库帕思目前日生成语料已接近1TB,预计到今年年底,可望形成1000TB的语料数据集。如今AI总集成商要将算力、算法、语料数据、智能体集成在一起,需要把很多AI知识、专业技术应用到应用实践上来,这可能会成为未来打通“最后一公里”最主要的核心力量。

对于AI企业来说,当下需要合理构成端到端的产业链,才能加速行业服务落地,而不是简单的竞争关系。然而,推理成本高昂、效率低下,也是当前困扰整个大模型行业的问题。

“AI推理算力市场将呈现指数级增长,未来95%的算力可能都是推理算力。”PPIO联合创始人兼CEO姚欣在WAIC现场表示,在尺度定律的影响下,AI大模型行业普遍相信“大力出奇迹”,单点算力规模越来越大,但是需要大规模训练的厂商越来越少,国外已经在收缩,下一步大模型将走向集中化,这是新应用普及的前兆。

大会期间,PPIO发布了国内首个Agentic AI基础设施服务平台。姚欣坦言,模型公司会不断扩充边界,而Agent正是模型能力演进的产物,Agent不再只是炫技,而是创造营收。Agent最容易落地的领域具备三个特征:人力成本高、数据易取得、任务标准化,目前像编程、医疗、法律、金融等领域的Agent营收规模较高。

在此背景下,综合型人才的需求也会越来越大,投身AI领域,并不仅仅只有计算机或者理工科人才,对于语言、法律、心理学、哲学等各行各业的人才都产生了庞大需求。

在人才培养层面,清华大学电子工程系教授汪玉建议,高校应调整培养模式。眼下,清华大学计划采用“AI +书院”模式让学生参与企业实习,深入理解实际场景中的任务需求,培养有又懂应用又懂算法技术的人才。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号