每次台风登陆,上海“第一高楼”上海中心大厦的晃动总会引人关注。

2024年,超强台风“贝碧嘉”登陆上海,位于上海中心大厦125层重达1000吨的阻尼器开始缓缓摆动,如同一只温柔的巨掌,轻柔而有力地抵御狂风的吹袭,显示出我国超高层建筑抗风设计的高超水平。

作为这个银色巨型装置的主要设计者,中国工程院院士、同济大学教授吕西林今天(8月26日)获颁2024年度上海市科技功臣奖。1984年,他成为我国自主培养的首批结构工程博士,此后与抗震研究相伴约40年,足迹遍布全国20多个省份,参与设计或把关的重大工程超过50项。

从汶川地震灾后校舍重建到上海世博会中国国家馆抗震设计,从上海环球金融中心抗震装置到上海玉佛寺大雄宝殿移位,吕西林对建筑安全的执着追求始终如一。作为国际建筑抗震领域的领军科学家,他说,“让建筑更安全”从来不是一句空话,它承载着对居住者生命安全和生活质量的保障——他这辈子最大的追求就是“两个心”:居住者的“安心”和“舒心”。

从唐山到汶川,把“建筑抗震”刻进人生

1976年7月28日凌晨,西安冶金建筑学院的学生宿舍突然剧烈摇晃,睡梦中的吕西林被惊醒。那时他刚读大二,学的是工业与民用建筑专业。后来,当他得知这场地震夺走了24万人的生命,心上如同砸了一记重锤:“原来一栋楼的倒塌,会夺走这么多生命。”

这成了吕西林的人生转折点,他决定把“建筑抗震”刻进自己的人生。大学毕业后,吕西林如愿进入同济大学结构工程专业攻读硕士学位。1982年,他师从著名结构工程专家朱伯龙教授攻读博士学位。

提起恩师,吕西林忍不住潸然泪下,“今天我当选科技功臣,老师却已永远离开”。他说:“朱先生是党员,也是国家首批博导。遇到工程难题时,他不仅不害怕,还会特别兴奋。他思路活跃,总是带着我们想尽办法解决问题。”

2008年4月12日,患病17年的朱伯龙与世长辞。一个月后,汶川大地震发生。怀着对老师的无尽哀思,吕西林带领同济大学5位专家,奔赴抗震救灾第一线。

震后第四天,在受灾严重的青川县城,吕西林戴着安全帽,为一栋楼体布满裂缝的单元楼仔细“体检”。“这栋楼是安全的,没事。”在看起来摇摇欲坠的危楼前,他总是第一个钻进去,拿着手电筒深入裂缝察看房屋结构。

2008年,吕西林在汶川地震灾区评估房屋安全(资料图片)

作为住建部派出的“房屋应急评估专家组”领队,吕西林是第一位进入青川震区的结构专家,主要任务是对房屋进行应急评估。凭借丰富的专业经验,他与同事为广元、青川、苍溪等灾区的几百栋楼房“望闻问切”。通过手机短信,他告诉后方:“这些建筑的安全与否,对于救灾和人民生活至关重要,我们有责任作出正确评估。”

震区回来之后,吕西林被评为住建部和中国科协“抗震救灾先进个人”,而他更看重的是那份数据满满的震区考察报告——这份报告后来成为汶川重建工程抗震标准制定的重要依据。

此后,吕西林团队还形成了一个不成文的惯例:只要国内有重大地震发生,一定有师生前往震区,抗震救灾的同时,采集重要数据,不断提升建筑结构的抗震防灾性能。

从“抗”到“消”,用创新重塑建筑安全

同济大学土木工程防灾减灾全国重点实验室模拟地震振动台的使用频率“世界第一”,不仅可以再现里氏9级地震的冲击力,还能模拟从汶川地震到日本阪神地震的各类波形。

吕西林自1995年接手土木工程结构实验室后,带领团队开拓创新,为50多项重大工程提供了抗震数据支撑——包括上海中心大厦在内的众多国家重大工程项目,都在这里接受了“模拟地震”的考验。

在吕西林的科研生涯里,“创新”始终是关键词——从过去的“抗震”到现在的“消能减震”,未来还将发展“可恢复功能防震”。

传统建筑抗震加固,往往要加粗梁柱,不仅成本高,还会压缩建筑有效使用空间。2005 年,吕西林带领团队研发出“组合消能减震支撑新体系”:在建筑的梁柱节点间安装特制的阻尼器,地震发生时,它就像“缓冲垫”一样吸收能量,让建筑“软着陆”。上海港汇广场商务办公楼的加固设计,就使用了这一创新技术,整个加固过程中广场基本未停业。

随着我国城市“天际线”高度不断刷新,新型建筑层出不穷,给建筑防震带来了新挑战。

吕西林带领团队,为2010年上海世博会中国馆“东方之冠”设计抗震方案(资料图片)

2010年上海世博会中国馆“东方之冠” 的抗震设计成了难题——这座上宽下窄的建筑造型独特,传统抗震规范根本不适用。吕西林带着团队在振动台上做了200多次试验,光是论证方案就花了9个月,最终用“节点试验+精细分析+整体试验”的系列组合技术,让这个重达1.2万吨的“大家伙”具备了7度抗震能力。

在长期科学研究与工程实践的深厚积累基础上,吕西林牵头主编了5本上海市建筑工程抗震技术规范,为上海建立了系统的建筑抗震标准体系。

铁面把关,“不按我说的做,别让我评审”

在业内,谁都清楚吕西林的“较真”是出了名的。他有个原则:只要工程抗震设计不完全符合他的要求,就坚决不参加评审。“专家签字不是走过场,是要为建筑的一辈子负责。”

对于250米以上的超高建筑,采用调谐质量阻尼器(TMD)来抗风抗震,是比较经济的手段。但对632米高的上海中心来说,阻尼器将重逾千吨。

任何一栋建筑“头顶”千吨重物,总让人感觉不安。“不专业就不安全,这个设计国际上大部分设计单位都做不了。”吕西林说,只知道原理还不够,需要进行十分精细的整体结构分析,才能确定具体参数设计控制,给出总体方案。为此,吕西林带着团队在现场一个个点位测量、计算、确认,对阻尼器的设计方案不断更新、优化,最终将重量从1400吨减到1000吨。

位于上海中心大厦125层重达1000吨的阻尼器

超强台风“贝碧嘉”让这台阻尼器出现明显晃动。当天,吕西林亲自去现场检视,“我们设计的摆动幅度留有两三倍的安全余量,远未触及安全极限”。

对历史建筑的迁移保护,吕西林更力求胆大心细。2003年,上海音乐厅要整体平移66.46米,这项工程在国内没有先例。作为技术顾问,吕西林光对基础加固方案就改了12稿,最终用“液压同步控制+临时支撑+实时监测评估”技术,让这座百年建筑 “毫发无损”地完成了平移。

力争领跑,抗震“中国功夫”走向世界

吕西林常说:“抗震研究要接得住、传得下去,要让年轻人站在国际舞台上成长。”迄今为止,他已培养博士96名、硕士110名,其中不乏“杰青”“优青”等出类拔萃的人才。

2015年,吕西林牵头组建“地震工程国际合作联合实验室”,联合美国、欧盟、澳洲及日本的顶尖机构,全球招聘博士后。如今,这个实验室已培养出30多位青年学者,在抗震领域崭露头角。

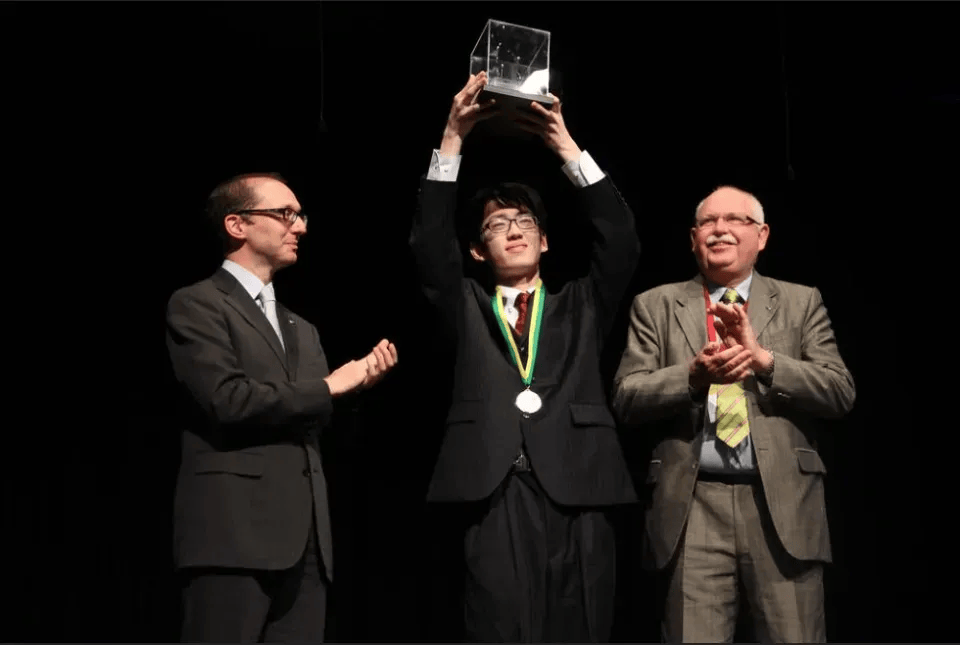

2017年2月,吕西林获得美国土木工程师学会“纽马克奖”。这是该奖项从1975年设立以来,首次授予中国学者,以褒奖他“在结构动力试验、高层建筑抗震与振动控制领域的开创性研究,以及对人才培养与行业服务作出的贡献,特别是在地震工程界的权威声誉”。

2017年,吕西林获颁美国土木工程师学会“纽马克奖”(资料图片)

这份认可背后,是吕西林推动中国抗震研究国际化的不懈努力。2011年,他出任国际期刊《高层与特殊建筑的结构设计》主编,这是该杂志创刊20多年来首位中国主编。在任期间,期刊出版了多篇中国学者的论文,把上海中心、港珠澳大桥等重大工程建设的先进抗震技术推向国际。

如今,70岁的吕西林依然保持着每天工作12小时的节奏,“结构防震减灾,还有很多事要做。”住宅几经装修后,抗震能力会否下降?超高建筑密集,如何发展城市建筑群的智能防震?“没有最安全,只有更安全。安全的同时,还要住着舒服。”他觉得,安全舒适无止境,自己还要继续努力。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号