封面新闻记者 蔡世奇

据世界卫生组织(WHO)发布的数据,2021 年全球自杀人数估计为 72.7万人,相当于每100例死亡中就有1例是自杀。为了应对这一公共挑战,早在2003年,国际预防自杀协会和世界卫生组织将每年的9月10日设立为“世界预防自杀日”(World Suicide Prevention Day)。2025年9月10日,公众将迎来第23个世界预防自杀日。

近日,中国科学院心理研究所朱廷劭研究员团队,在成都为快手平台自杀干预社会救助小组开展一场系统、专业的心理危机干预培训,记者进行了旁听,看到了当前互联网科技公司在自杀干预救助工作中发挥的作用,并了解到了一线干预人员面临的复杂挑战。

从深度学习到大模型识别 AI已深入网络干预轻生者工作

自杀干预在互联网时代并非新话题,科技平台在其中扮演的角色也愈发重要。

据公开报道显示,作为全球最大社交网络,Facebook于2017年上线了“自杀检测”功能,通过人工智能和模式识别等技术辨别有自杀倾向的用户,并在第一时间为后者提供帮助;Google对搜索“自杀”等关键词的用户优先展示自杀预防机构劝导内容;微博平台上,2017年中国科学院心理研究所的“心理地图PsyMap”项目通过人工智能深度学习的方式找出有自杀倾向的用户,并通过私信进行心理危机干预;2018年由深兰科学院医学知识图谱首席科学家、同济大学附属精神卫生中心特聘教授黄智生发起的“树洞行动”与之类似,使用AI技术在微博上的一些“树洞”账号转发、评论区寻找那些有轻生倾向的人,发现风险后由志愿者私信进行干预阻止。

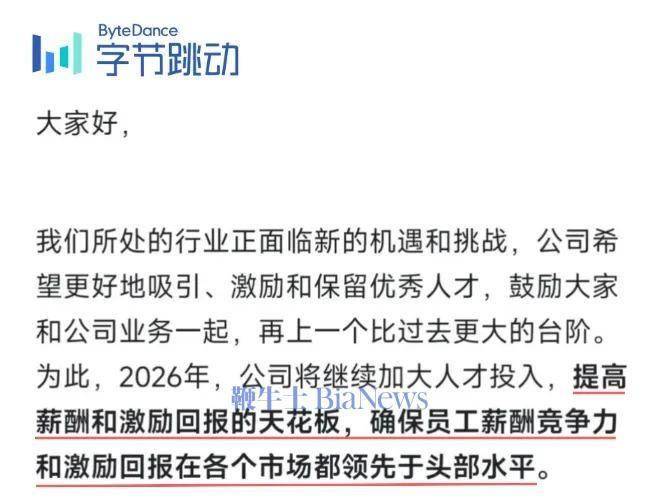

在2023年以大模型为代表的人工智能技术爆发式增长后,互联网科技平台的自杀干预技术也随之迭代升级。

朱廷劭研究员和一线干预工作人员互动交流。

据快手自杀干预社会救助小组负责人李恩宇介绍,随着大模型技术的发展和应用,平台持续迭代升级自杀干预预警系统,并于今年3月底接入了新技术。基于大模型的意图洞察与风险定位能力,平台预警系统可以在海量直播中自动锁定高危风险信息,联动预警机制直通平台自杀干预救助小组团队。同时,大模型自动生成风险摘要与关键信息链,使研判效率提升超50%以上,核实时间成本缩减至分钟级,实现“风险信号及时干预、救助联动分钟级响应”。

从2018年开始使用AI技术进行自杀干预工作,到2021年8月正式组建自杀干预社会救助小组,快手通过持续的投入,已经形成从AI技术识别、公众反馈信息快速预警,到整合评估用户发布内容、评论等信息,综合判断预警风险的流程,7X24小时在线干预挽救有轻生倾向和轻生行为的用户。

远程心理危机干预主要降低短期风险

自杀干预社会救助小组的一线工作人员,大多较为年轻,在进行过一段时间的自杀干预工作后,表达了对于一些曾有过自杀倾向,平台进行干预后短期解除自杀风险的用户的长期风险担忧。

华中师范大学心理学院讲师刘兴云,在就读博士期间曾是“心理地图PsyMap”的志愿者,有着多年的自杀风险识别与干预经验,她在对快手自杀干预社会救助小组的培训中表示:“我们的工作类似于‘守门人’的工作,就是在发现一个人有自杀风险或有自杀倾向时,我们要做的是给他提供心理援助的资源、帮助他保持一个安全的状态、并进行转介,而不是现场解决他的心理困扰、解决他自杀的根本原因。”

刘兴云说,危机干预的目标是降低短期风险,无法做到长期的人格转变。“自杀风险或者自杀意念的消除,很可能需要进行长周期的心理咨询,有时甚至是两年、三年,或者更长时间,而不是靠一时半会儿的沟通就可以消除。”

中国科学院心理研究所青年特聘研究员赵楠在培训讲解

针对身处一线的干预人员可能会面临的情绪问题,中国科学院心理研究所青年特聘研究员赵楠在培训中讲解如何认识和调节情绪,他从情绪的本质与调节方法入手,系统讲解了注意转移、幽默化解、认知重构等六大情绪管理方法,并与现场参与人员互动体验。他强调,情绪是可管理的资源,而非我们的敌人。

据了解,去年5月快手还上线了“种太阳计划”,一方面发挥平台技术优势,识别并联动警方干预挽救有轻生倾向的人,另外一方面发挥平台内容的优势,通过联动媒体、心理健康领域的专家、平台上的专业创作者等,通过心理健康知识的科普,给公众以启发,在他人心理种个“太阳”,帮助有心理危机的人走出困境,截至目前相关科普直播和短视频的观看量超千万人次。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号