作者| 范亮

编辑|张帆

封面来源|IC photo

11月11日,软银集团宣布清仓英伟达,将资金投向OpenAI后,股价在后续三个交易日累计下跌10%。进入11月后,年内暴涨200%的软银集团股价涨势戛然而止,开始从高位剧烈回调。至今已经回调近30%。

那么,市场为何对软银态度陡转?

软银,也是OpenAI影子股

要深入分析软银集团(SoftBank Group)的股价表现,首先必须清晰地理解其复杂的业务构成及核心利润来源。整体来看,软银的业务版图可划分为两大主要板块:实体商业运营与金融投资。

软银的商业板块涵盖了芯片架构及设计(ARM)、通信及互联网(如雅虎日本)等核心业务。在2026财年上半年(即2025年第二、三季度),该分部实现了3.74万亿日元的营业收入和1.96万亿日元的毛利润。相较之下,其金融投资板块(包括自有资金投资和愿景基金)同期斩获了高达3.9万亿日元的投资收益。

数据明确显示,金融投资是软银当前最主要的利润引擎。然而,这一来源也伴随着显著的波动性。例如,在2022至2024财年(软银财年为当年二季度至下年一季度)期间,软银的投资业务曾面临持续亏损,直至2025财年才凭借关键投资的成功实现大幅扭亏为盈。

图:软银集团毛利、投资收益构成资料Wind、36氪整理

回顾其近年来的投资收益构成,可以发现不同时期有不同的关键驱动因素。

在2024年时,软银集团股价上涨超40%,这主要来自ARM的助力。当年,ARM在纳斯达克股价上涨68%,市值超1300亿美元,最高曾突破2000亿美元。由于软银集团持有ARM约90%的股份,其截至2024年底的市值也达到13.57万亿日元(折合美元约800亿)。

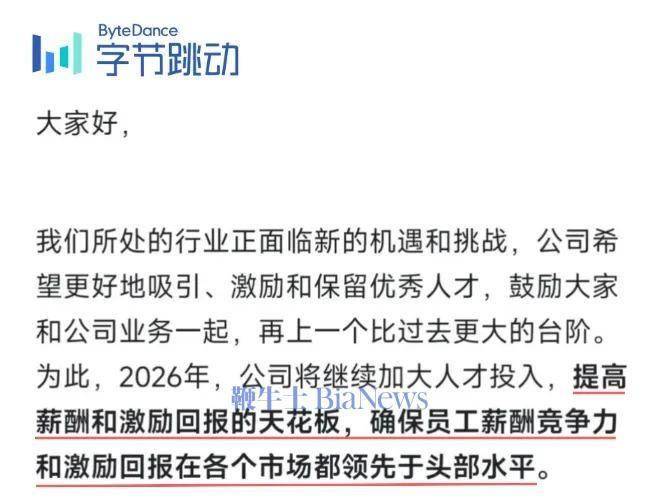

步入2025年,OpenAI则迅速成为影响软银集团股价的全新核心因素。利润增长的接力棒也从过往对阿里巴巴、T-Mobile的投资,以及对ARM的依赖,交接到了愿景基金对人工智能巨头OpenAI的投资上。这一转变直接反映在了股价上——自2025年以来,受对OpenAI投资成功的提振,软银股价一度录得高达200%的涨幅。

软银对OpenAI的投资不仅是其利润的核心来源,也成为市场判断其价值的关键。2025年3月,软银宣布将联合外部投资者向OpenAI注资最多400亿美元,其中愿景基金承担300亿美元,剩余100亿美元由其他外部投资者承担。

在会计处理上,软银运用了巧妙的财务技巧以最大化地体现这项投资的价值。截至2025年第一季度已完成的100亿美元投资被计为股权投资,而尚未完成的300亿美元则被记为远期合约。根据会计准则,这两部分都需要按照公允价值进行计量,这意味着只要OpenAI的市场估值上升,软银便能确认相应的投资收益。

在2026财年上半年的3.9万亿日元总投资收益中,超过2万亿日元直接与OpenAI相关:其中,已完成的100亿美元投资贡献了0.98万亿日元的收益,而尚未支付的300亿美元远期合约也因估值变动带来了1.18万亿日元的收益。

综上所述,虽然软银集团拥有稳健的商业基本盘,但其近期的利润增长和股价表现已高度依赖于其在金融投资领域的布局,尤其是对OpenAI的重磅投资。因此,市场对OpenAI未来发展的预期,已成为影响软银集团股价走势的决定性力量。软银股价的大幅回调,实质上相当于市场在看空OpenAI。

市场不愿“重注赌”

资本市场近来对软银集团的战略颇感困惑,其在2026财年上半年报告发布后,毅然清仓英伟达,转而全力押注OpenAI。这一决策立刻引发了股价的剧烈回调。市场的疑虑不难理解:软银曾在2019年因过早清仓英伟达而错失上千亿美元的收益,如今再次放弃“卖铲人”角色,通过单一押注放大风险,此举在许多人看来更像是一场豪赌。

要理解市场的担忧,首先需要看懂AI产业链的风险分布。产业链大致可分为三层:最上游的算力芯片商(如英伟达)扮演着“卖铲人”的角色,受行业波动影响最小,且普遍是轻资产运营;中游的云服务商是典型的重资产模式,财务风险高;而下游的AI应用商虽属轻资产,却必须直面商业模式尚不明确的经营风险。

原本,OpenAI属于最下游的轻资产应用商,但其高达5000亿美元的“星际之门”计划,正将其强行推向中游的重资产运营模式。这意味着OpenAI及其投资者,不仅要承担商业化前景未卜的经营风险,还需背负重资产模式带来的巨大财务风险。这种风险也自然传导给了深度绑定的“影子股”,例如另一重要参与方甲骨文,其股价自10月中旬以来已下跌近30%。

那么,软银为何甘冒如此巨大的双重风险?答案可能在于其对AI产业终局的判断。

正如百度CEO李彦宏不久前的观点,健康的AI产业结构应是“倒金字塔”型,即大部分价值由应用层创造,而非集中在底层的芯片厂商。软银的思路或许与此类似:随着AI进入比拼商业化应用的“下半场”,英伟达这类基础设施供应商股价弹性最高的阶段或已过去。如果AI应用能够成功落地,那么像OpenAI这样的公司无疑将成为最大的受益者。

因此,与其说软银在抛售英伟达,不如说它在寻找并豪赌下一个能在应用时代称王的“英伟达”。不久前,OpenAI以5000亿美元估值完成股改,具备IPO的条件,这客观上也为软银的投资创造了退出条件。

从底层的投资逻辑来看,软银投向AI应用的方向是准确的,但全力押注OpenAI,或许也是软银的无奈之举。如果AI不是泡沫,应用层终将爆发,但当下最有可能受益的巨头,如谷歌(Gemini)、meta(Llama)等,都现金流充裕且无意开放大规模融资。这让OpenAI成为了软银少数可以投入巨资的理想标的,它既符合愿景基金一级市场的定位,又能满足其对行业龙头地位的追求。

但资本市场对OpenAI的疑虑,又成为软银股价承压的根源,这主要体现在两点:

首先,就是前文提到的,对“星际之门”计划可行性的怀疑。高额的资本开支能否持续,本身就是一个巨大的问号。

其次,也是更关键的,是对OpenAI商业化进程能否撑起宏大目标的质疑。当下资本市场有一个流行的算法:要实现2030年约2000亿美元的营收目标,相当于全球15亿iPhone用户每年都要为此支付133美元。若将这个营收体量进行横向对比,OpenAI届时约相当于2022年的微软、2020年的谷歌或2016年的苹果。虽然考虑到OpenAI未来可能会推出硬件产品,粗略将其收入全部计入订阅收入并不完全合理,但这依然侧面说明一个问题,即OpenAI未来需要迅速成为一个世界级、覆盖度广的企业,才可以实现商业化目标。

对这个宏大的目标,当下的资本市场虽无法证伪,但也不愿意押重注,这恰好与软银的动作相悖,因此这也成为软银股价大幅回调的原因。

*免责声明:

本文内容仅代表作者看法 。

市场有风险,投资需谨慎。在任何情况下,本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。我们无意为交易各方提供承销服务或任何需持有特定资质或牌照方可从事的服务。

点击图片即可阅读

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号