封面新闻记者 戴云

聚焦·背景

7月31日,国务院常务会部署审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(以下简称《意见》)。

会议指出,当前人工智能技术加速迭代演进,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合,形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。

政府部门和国有企业要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。

要着力优化人工智能创新生态,强化算力、算法和数据供给,加大政策支持力度,加强人才队伍建设,构建开源开放生态体系,为产业发展壮大提供有力支撑。

要提升安全能力水平,加快形成动态敏捷、多元协同的人工智能治理格局。

聚焦·嘉宾

沈阳,清华大学新闻学院、人工智能学院双聘教授

受访者供图

“此次《意见》的出台,绝非简单的政策延续,而是在全球AI(人工智能)竞速白热化和中国式现代化全面推进的双重背景下,我国发展范式的一次系统性跃升。”沈阳开门见山指出,这一行动的核心意义,体现在对国家发展逻辑的深层重塑。

最直观的变化,是从“互联网+”到“人工智能+”的时代跨越。“过去‘互联网+’强调的是信息流的连接、数据流的打通,而‘人工智能+’强调的是智能要素对传统生产关系和生产力的全面渗透”,沈阳解释,这种跃迁不仅意味着智能体成为新的基础设施,也预示着智能化将像电力、网络一样,嵌入中国的经济肌理与社会机制之中,成为新质生产力的核心引擎。

1

产业、市场、场景优势如何落地?

这些领域将率先突破

会议指出,要充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合,形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。

沈阳强调,这些优势并非口号式的背景描述,而是可以切实转化为战略推动力、系统加速器与结构性引爆点,在制造业、服务业、医疗与教育等典型领域中,正构建出一套独特的中国式“AI应用跃迁路径”,具备“从试点走向规模、从单点走向生态、从辅助走向主导”的现实可能。

作为世界上产业门类最齐全的国家,我国制造业是“人工智能+制造”规模化的天然沃土。“与西方以高端制造为主的AI应用不同,中国的优势在于‘中低端量大+高端突破点明确’的双层结构,为AI提供了海量训练场景、迭代样本与容错机会。”沈阳举例,汽车智能装配线、锂电池缺陷检测、纺织图案识别等场景,已形成“试点—复制—扩张”的快速路径。

他预测,一旦模型精度过关与边缘部署成本降低,制造业中的AI将从“降本增效工具”跃升为“产线调度中枢”,形成典型的结构性取代效应。

服务业的突破点,则藏在“人力密集、标准化程度高、数据可结构化”的领域。“金融、零售、政务这些行业,最容易用AI替代重复性劳动,释放效率。”沈阳举例,金融服务中的智能风控、保险核赔、银行客服生成已基本成熟,下一步会加速向一线人员取代推进;零售与物流领域的AI导购、仓配调度、供应链预测也将成为平台型智能的落地点;而政务服务中已有多个省份部署AI辅助审批系统、智能问政助手与政策匹配引擎,预计未来将在乡镇与社区治理中形成“AI下沉式服务”新机制。

“我国医疗领域的结构性‘痛点’——人口基数庞大、医生资源严重不均,恰恰是AI的‘机会点’。”沈阳指出,三四线城市及基层医院长期缺乏优质医生,AI辅助影像诊断、病历自动整理、药物推荐与诊疗路径优化将在基层率先落地,提升首诊准确率与治疗闭环能力。

更值得期待的是“区域健康中台”的建设。“未来可能出现‘个人健康智能助理’,整合家庭医生、慢病管理、心理咨询等功能,用AI把医疗服务半径从‘医院’延伸到‘家庭’。”沈阳说。

2

算力、算法、数据短板如何破解?

三要素协同发展

会议提到要“强化算力、算法和数据供给”,这三者被视为人工智能发展的“三要素”。沈阳分析,当前我国在强化三要素方面已取得显著进展,但在全球AI大格局中仍存在关键短板与结构瓶颈,若不能实现三者的协同演进与系统耦合,将难以支撑“人工智能+”行动的战略纵深推进。

算力方面,最大的问题是“高端芯片依赖进口”和“分布不均”。“7nm以下的高性能AI芯片制造工艺仍受阻,各地算力资源需求和分布不平衡”,他建议强化智能算力调度体系,通过统一的智能调度平台,整合各地智算中心、云平台与边缘节点,进一步实现算力的“可视、可调、可控、可交易”,降低中小企业与创业团队的接入门槛。

算法的短板不在“数量”而在“原创”。“当前国内大模型多集中在‘对标OpenAI’路径上,缺乏自发范式创新,少有类似Transformer等开创性突破。而且和行业需求‘两张皮’——模型很聪明,却解决不了工厂、医院的具体问题。”

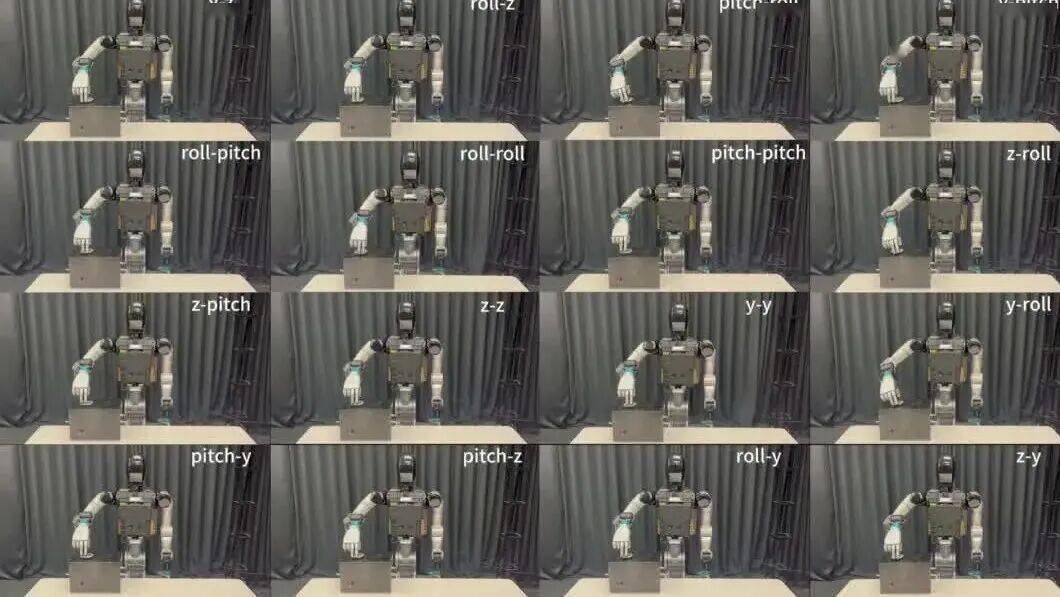

沈阳认为,需推动算法原生范式的破界创新,鼓励高校、实验室与平台型企业聚焦“AI第四范式”如类脑模型、具身智能、自演化系统等前沿方向,设立国家级“长坡厚雪”算法专项,从基础理论突破源头驱动智能跃迁。

数据的难题则在“质量”和“流通”。“高质量中文数据极度稀缺,大部分训练集仍来自翻译语料、网页爬虫、维基百科与知乎问答等‘伪高质量文本’。而且“数据孤岛”严重,医院、企业、政府之间的数据互不流通。”

沈阳建议,通过政务数据统一授权机制、企业数据可信计算平台、行业联盟数据沙箱等方式,使“数据可控可用可追责”成为新常态。同时,以多方安全计算、联邦学习、数据确权溯源为技术支点,推动数据跨部门、跨平台、跨区域共享。

“未来三年,谁能实现‘算力泛在、算法迭代、数据流通’的结构性突破,谁就将占据AI落地的系统主导权。”沈阳强调,三要素的协同,才是“人工智能+”的核心动力。

3

复合型AI人才如何培养?

创新教育培养模式

“AI时代的人才,不能只懂技术或只懂业务,必须是‘技术+人文+行业’的复合型人才。”以清华大学新闻学院与人工智能学院的合作为例,沈阳介绍了一套创新培养模式。

在课程共建上,沈阳开设了《人工智能和新媒体艺术传播》《人工智能与数字媒体导论》等课程,让学生不再只是学习“用AI工具”,而是从源头上理解AI与内容共创机制。这种模式下,“写一篇文章”变成了“引导一个AI写作智能体完成高质量表达”,学生在做的是“构思+调度+优化”,不是“模仿+输出”。

实践项目则强调“人机共修”。“我们搞‘人机共写实战营’,清华多个书院和学院的学生做社会调研,共同训练AI生成一份带有哲学观、社会情绪与技术逻辑的内容作品。”沈阳解释,这不是让AI替代人,而是让学生学会“把人类意图转化为AI能理解的指令”,培养“人机协同”思维。

更重要的是公共智能素养协同模式。多个学院共同推进AI相关的研究平台,围绕AI造假、深度伪造、生成责任、平台治理展开训练,培养出一批有能力定义问题、有勇气设置边界、有系统可执行力的智能治理人才。

“未来五年,最具价值的人才将不是单一技术专家或传统文科表达者,而是能在‘人类意图↔语言结构↔多模态生成↔社会影响’之间实现闭环调度的人机复合人才。”沈阳展望,未来的人才,不仅是AI的使用者,更是AI文明的构造师,这将是教育史上一次前所未有的范式跃迁。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号