作者 | 玥彤

近日,国务院发布了我国第一部专门规范住房租赁的行政法规——《住房租赁条例》,9月15日正式施行。

这是继2010年住建部发布《商品房屋租赁管理办法》以来,住房租赁领域时隔15年再次迎来全国性、系统性的制度更新。

从部委规章到国家法规,国家对住房租赁市场的重视程度显著提升。更重要的是,条例明确了诸多保障租客权益的条款,将带来一次租房市场的巨变。

《条例》有哪些影响?

第一,对合同备案的管理将更严格。

“出租人应当将租赁合同备案”的规定其实一直存在,但是现实中,几乎没有哪个部门会主动去查一个租赁合同到底有没有备案。

但这一次不同,《条例》特别将“住房租赁经纪机构”单独拎出来,明确其在促成交易过程中的备案义务。

明确规定:

“出租人和承租人通过住房租赁经纪机构签订住房租赁合同的,由住房租赁经纪机构办理住房租赁合同备案。”

如果未按照规定办理备案,租房租赁企业和经纪机构将会受到两万元以上十万元以下的罚款处罚。

以后就算房东不想备案,中介也会直接办理备案,绝大多数租房合同都“跑不了”。

毕竟,相比一年租不了几套房的个人房东,中介机构每年要促成几百甚至几千套房源成交,一旦被查出未按照规定备案,就不是罚一次两次的问题了。

更别说一套房也就赚到几千块钱的中介费,就算被抓到一次也足够中介“出出血”。

从长远角度看,这一变化对住房租赁市场也是一次规范。据《2025中国城市长租市场发展蓝皮书》统计,在我国住房租赁市场中,供应主体90%以上是个人出租。

租房备案是第一步,后续的交税、管理细化,也就水到渠成。合同备案也意味着租金信息进入了官方数据库,下一步,或许就是房东要依法给租金交税了。

但是房东真的会自己吞下这笔税吗?大概率,房东会选择将这部分成本转嫁给租客——房租每个月涨几百块,让租客买单。

条例对租房行为的规范,还有一个重要的变化——更加强有力地保护租客权益。

比如,只要写进了合同,租客的押金、电费、家具维修责任等,都有法律保障。

只要合同写到位了,过去那些“提灯定损”“拆窗验灰”的奇葩场面,都将得不到法律的支持。

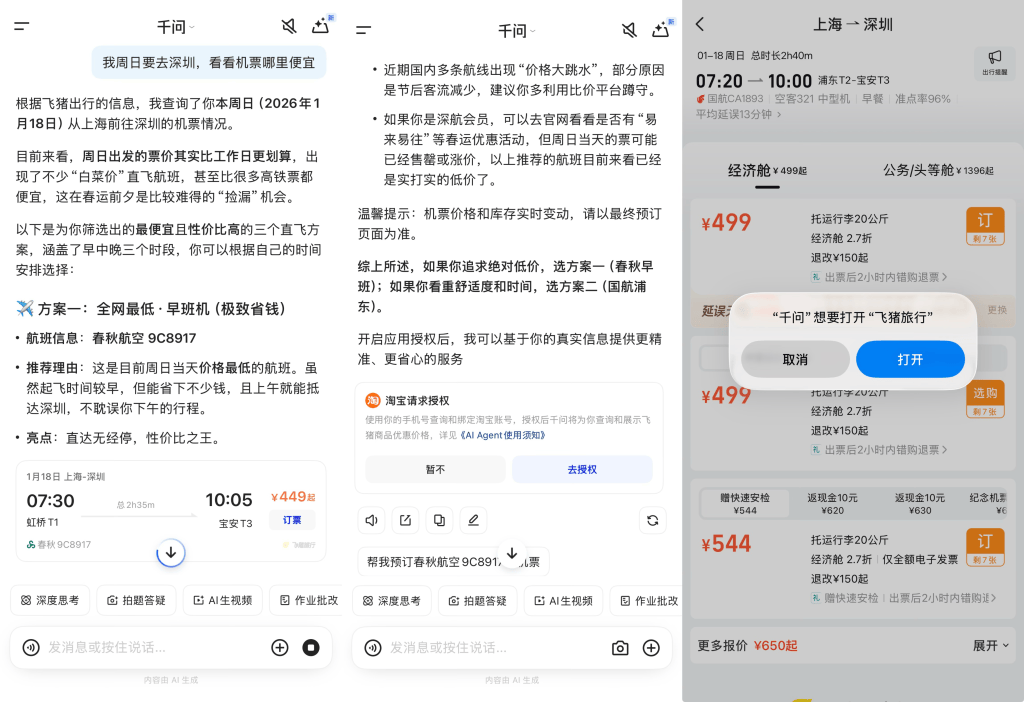

什么是“提灯定损”?去年3月,一女子退租的视频走红。房东在退租时拿着灯一点一点检查房屋状况,最后列出的清单中,租客需要赔偿一万余元。要知道,这处自建房的每个月的房租也才1200元。

图源“提灯定损”租客视频截图

问题的根源在哪里?就在于:合同没写清、口头说了算,甚至有些合同根本没有上报备案。

结果就是,退租的时候,租客成了“说不过、斗不过、维权难”的那一方。

现在情况变了。《条例》明确规定,“出租人收取押金的,应当在住房租赁合同中约定押金的数额、返还时间以及扣减押金的情形等事项。除合同约定情形外,出租人无正当理由不得扣减押金。”

对租客来说,这也是一次把主动权捏在手中的机会。

现在起,只要是签订合同后备案,就等于多了一层“官方确认”的效力。写进合同里的每一条,都有法律兜底。

担心退租时候被乱扣押金?就把什么时候才会扣押金写进合同。

怕承担天价水电费,房东胡乱改电表?也可以把电费单价、收取规则写进合同。

甚至包括维修责任归属、家具清单、房屋现状,都可以在签约时约定好,写得越细,风险越小。

预想到的麻烦,越早写进合同,就越受保护。

房东不能再搞“私下约定”“口头补充”的小动作,就算到时候租客真的被为难,也能向相关部门申诉举报。

这下,就把房东暗中收租的灰色地带堵死了。

《住房租赁条例》中有一条规定:

“厨房、卫生间、阳台、过道、地下储藏室、车库等非居住空间,不得单独出租用于居住。”

这被一些自媒体解读为“不允许隔断房、群租房”,其实是理解有误的。

翻一翻,2010年的《商品房屋租赁管理办法》中对居住空间的要求,就会发现早有这样规定的:

“不得出租用于居住”的空间包括厨房、卫生间、阳台、地下储藏室”

真正的变化是,过道和车库两个过去可以打擦边球的空间,也被明令禁止租住。背后其实是挺残酷的,像过道这样的空间,本不可能单独出租,却收容了不少租客,有人甚至住了很久。

对不少漂泊在大城市的打工人和刚毕业的大学生来说,车库被加装窗户、拉上电线,就能变成简易单间;过道被木板一隔,摆上床垫,便成了临时根据地。虽然环境不好,但是租金低、随时都能搬,是可以负担的过渡选项。

生存空间再次被压缩,他们寻找便宜房源的路似乎更坎坷了。

不过,条例一方面增加了对车库、过道出租的管理,另一方面,也更加务实和人性化了。仔细研究条文就会发现,“隔断房”的禁令软化了。

所谓隔断房,就是用隔板或者隔断墙把一个房间分成多个小间,还会将非居住空间纳入各个房间内。

举个例子,一个两室一厅的房子,本来只能租给两户人。房东或中介加几面隔板,把客厅甚至厨房、阳台改成“卧室”,最后分成四五个小隔间分别租出去,赚了多一倍租户的钱。

十五年前的规定:“出租住房的,应当以原设计的房间为最小出租单位。”

但新的条例,变成了“租赁住房单间租住人数上限应当符合设区的市级以上地方人民政府规定的标准。”

也就是说,隔断是允许的,但居住面积、人数必须符合相关规定。

新规定是在说,住房单间最多住两个人,没有最小出租单位的限制了。这意味着,只要每间隔断后的空间满足面积要求,房东可以合法地将一间房隔为两个小间,租给两个完全不认识的人。

在居住空间的隔断不再被明令禁止,只是被“面积”和“人数”两个指标框住了尺度。

以北京为例,每人至少需要有5平方米的居住面积,每间最多容纳两人。只要房东划出两个小隔间、每个住一人,这种“合法隔断”就不算违法。

隔断房虽然有生存空间,但门槛提高了——面积要够、人数要控,想合法在卧室隔断并不容易。

根据中指研究院50城住宅租赁价格指数,在2025年一季度,50城住宅平均租金累计下跌0.44%,房租持续走低。

那么《条例》实施后,是否会扭转这一趋势?很多人担心,房租会不会因此上涨?

从短期看,这种担心并非没有道理。随着房东被要求依法纳税、部分低质量房源被清理出市场,新增成本很可能被转嫁给租客,月租上涨几百元并非不可能。

但是长远来说,租金上涨或许只是短期的阵痛。

随着高质量房源的进入,市场规范化后,租客权益保障更强,如果供给充沛且稳定,租金水平反而可能趋于合理——贵的更值得、便宜的不再陷阱重重。

更重要的是,租赁市场的整体规模正在飞速扩张。

近年来我国住房租赁市场不断扩张,尤其在一二线城市,租房已经成为新市民和年轻人的主要居住方式。据新华网统计,今年全国租房人口高达2.6亿,在北上广深四个一线城市,租房人口就接近4000万,占比接近50%。

市场越大,交易越频繁,对制度的规范性要求也就越高。而《住房租赁条例》的落地,正是在这个节点上做出的一次关键制度升级。

当下,贸易保护主义的阴霾笼罩全球,地缘冲突此起彼伏,通缩压力如影随形,普通人如何在这场风暴中守护钱袋子?

我们有份“智谷趋势内部研判”,每周为你解读宏观、经济、政策、楼市等多个领域的重要动向,199元/年,全年48期,帮助大家看清趋势,直达本质的财富信号。

最近恰逢智谷趋势12周年庆!为回馈各位读者朋友,现在订阅,我们还将加赠——

1、《5节宏观分析框架课(音频)》

2、1场《下半年市场展望闭门分享》

扫码入圈,看清趋势,消除迷茫,仅限50个名额。

参考资料:

1.新华财经 中指研究院:租金价格有望缓步止跌企稳

2.新华网 《2025中国城市长租市场发展蓝皮书》发布

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号