清华大学土木工程系教授马智亮在论坛现场作主题演讲。

南都讯 在8月22日广州召开的第三届广东建设高质量发展论坛上,人工智能成了建筑业界专家热议的话题。尽管通用大模型已经影响了千行百业,但在清华大学土木工程系教授马智亮看来,它在建筑领域离实用还差很远,想要用通用大模型来自动设计建筑图纸还做不到,未来建筑行业必须依靠建筑领域专业化大模型,并且结合具体的场景进行功能设计才能实现人工智能。

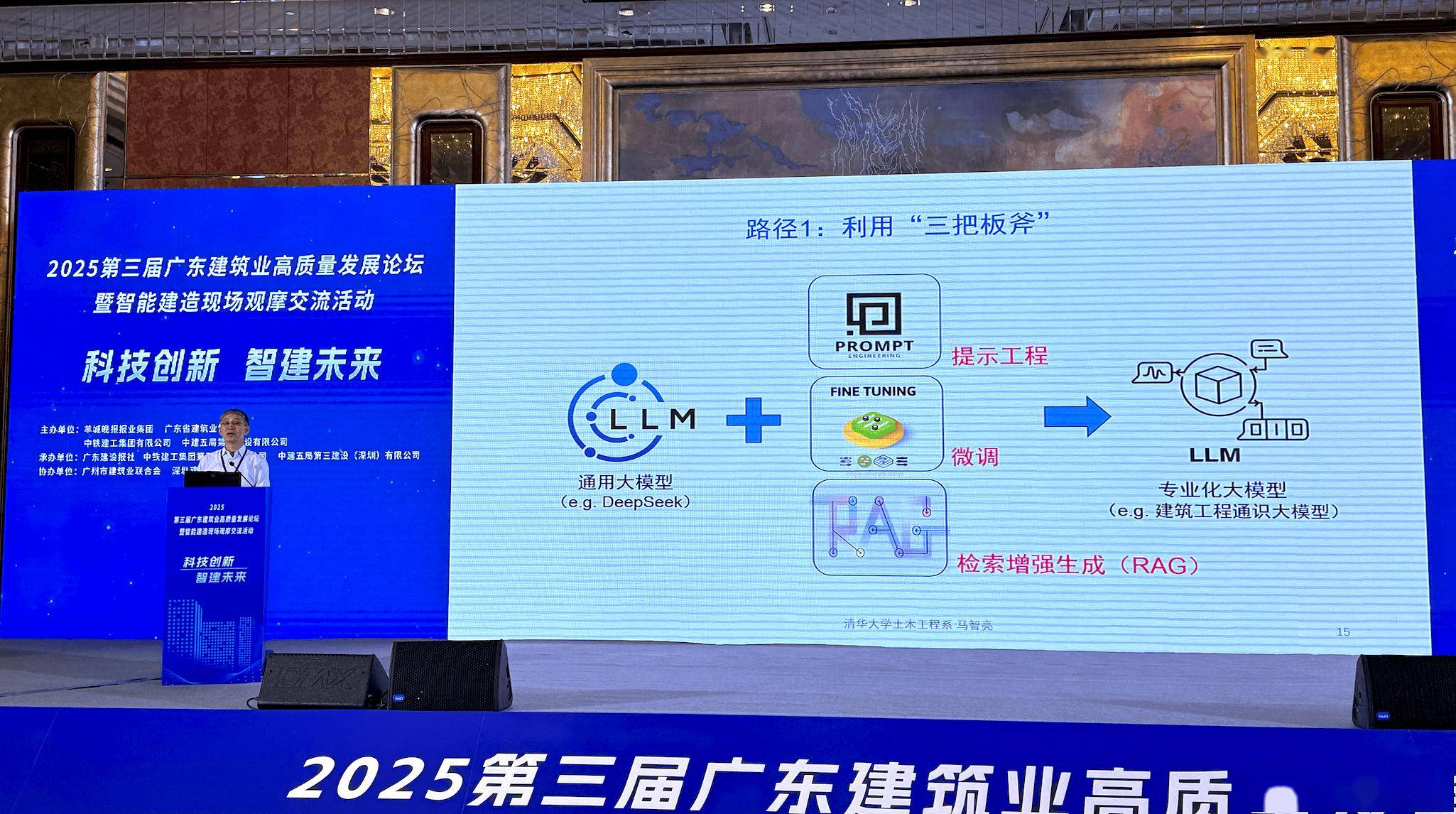

在这次论坛上,他作了题为《面向智能建造的建筑工程专业化大模型的构建路径与方法》的分享。“智能建造离不开人工智能技术,而大模型是当前的核心热点”,马智亮指出,自2023年ChatGPT-3.5问世及DeepSeek推出后,大模型的实用性与性价比显著提升,但通用大模型在建筑工程领域的应用仍显初级,“离实用还有很远的距离”。

他由此提出,这种 “不实用”恰恰凸显了建筑领域专业化大模型的必要性。在他看来,未来开发建筑专业化大模型需要经历需求分析、数据处理、模型设计等七个环节,部分典型路径包括对通用大模型进行微调、检索增强等功能调整,或者建立混合专家模型,开发大模型智能体以应对复杂场景。

马智亮特别提醒,尤其要重视评估环节以避免大模型“幻觉”,同时,未来的建筑工程专业化大模型难以用一个模型来实现各种功能,需要以研究为先导,需针对建筑工程领域的不同场景分别建立多个模型。

此外,广东省机器人协会副会长、广东省人工智能标准化技术委员会专家黄健也在论坛上分享了目前建筑领域内机器人的事情情况。

他表示,目前机器人并不以在流水线重复性工作替代人工为目标,而是要努力实现在高危场景下的人员替代,比如在一些对高层建筑的玻璃外墙进行清洗的工程中,传统做法是让建筑工人绑着安全绳吊在半空中作业,具有一定危险性,这种情况可以用机器人代替人工。

据他介绍,目前行业内开发的幕墙清洗机器人已经可以通过“感知-决策-执行”闭环,实现零高空坠落风险,且相比传统人工施工,施工周期能缩短30%以上,同时,具身智能在抢险救灾应急方面也具有优势,如机器人可以破窗,将消防栓带进去,快速实现灭火等。

主办方的资料显示,来自广东各地市住建局、建筑业协会(联合会)的有关负责人,省住建行业10多个协会的代表,以及建筑企业高管、相关技术人员和研究人员共计300多人参加了本次论坛。

采写:南都N视频记者 魏凯

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号