新智元报道

编辑:倾倾

当AI开始决定哪篇AI论文能被接收,「同行评审」这件事就显得格外讽刺。近日,一位AAAI 2026审稿人在Reddit匿名发帖,称自己经历了「史上最奇怪」的评审流程:好论文被拒、弱论文晋级,还有疑似「关系稿」在护航。更离谱的是,连AI也在帮忙总结评审意见。当算法与人情交织,学术的公正,还能被相信吗?

在AI顶会上当审稿人,本该是一份体面又严肃的工作。

但对这位AAAI 2026的评审来说,今年的经历却奇怪得离谱。

他在Reddit上写道:

这是我见过最混乱的审稿流程。

打分、讨论、反驳、再讨论——好的论文被刷下,弱的论文却被力挺。

有人认真写了上千字评语,有人几句护航就能让分数直线上升。

而在这场混乱背后,还有AI在帮忙「总结」审稿意见。

学术公正,仿佛被卷进了一场算法实验。

幕后「愤怒爆料」

一位审稿人的深夜自述

这是我遇到过最奇怪的审稿流程。

一位AAAI 2026的匿名评审,在Reddit上留下了这样一句话。

他没有投稿,只是今年负责评审几篇论文。但他形容,这次经历让他「开始怀疑整套机制是不是出问题了」。

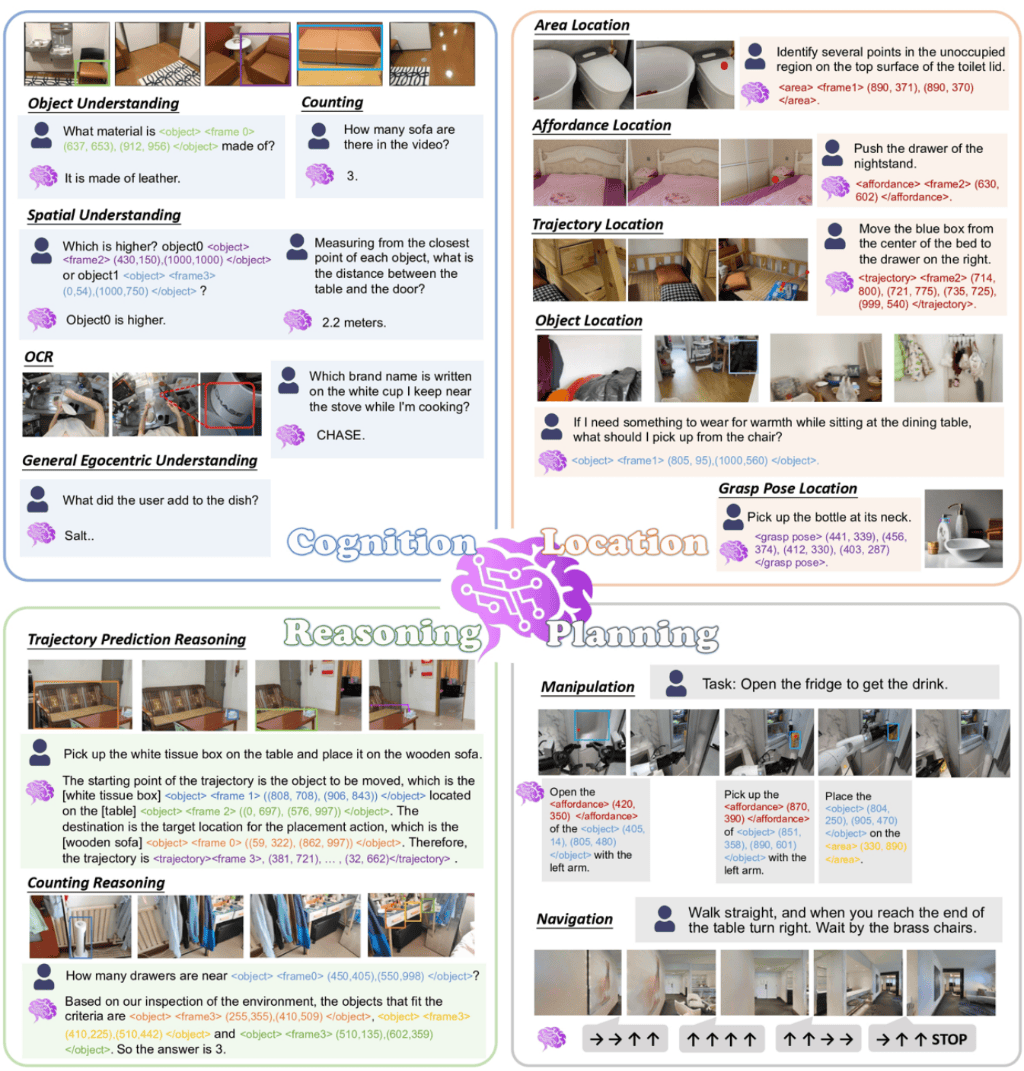

在AAAI 2026的官方流程中,审稿被分为Phase 1与Phase 2两个阶段。

同行评审流程图:从投稿到接收,隐藏在流程里的权力节点。

第一轮由少量评审初筛,不符合标准的论文直接被淘汰;第二轮再由新的评审补充打分、讨论,并由程序委员会决定最终结果。

听上去科学又严谨。可在这位评审的眼中,一切却乱得离谱。

他在帖子中写道:

第一轮我审了四篇论文,分别打了3、4、5和5分。虽然有些问题,但整体还不错,我甚至打算在讨论后调高分数。可最后——全都被拒了。

而进入第二轮的论文,却更让他震惊:

我现在拿到的几篇新稿,打分只有3和4,但质量明显比第一轮更差。

也就是说,好论文被刷掉,弱论文晋级。他感到,整个评审体系好像失去了逻辑。

更让他不安的,是其中一篇论文的评审分歧。

他认真地写了上千字评论,指出论文「缺乏技术细节」「逻辑解释不清」,并给出3分。

另一位评审却给了高达7分(满分10),甚至在讨论阶段试图把分提到8。

那位评审还在系统中留言:

作者已经解决了大部分评审的疑问,只是有些实验受限于监管要求。

可问题在于,这位爆料人根本没提过实验问题。他所有的关键质疑,都被对方「自动略过」。

于是,一个念头在他脑海里浮现:难道这就是所谓的「关系稿」?但他也不敢贸然下结论,只能在帖末留下试探:

我该不该把这件事上报?如果那篇论文最后被接收,我可能再也不会审AAAI的稿了。

这条帖子很快登上r/MachineLearning热门,评论区也炸开了锅。

有人说「我也遇到过同样的情况」;有人吐槽「AI在帮忙总结评审意见,坏批次+AI评审,简直是灾难」;甚至有人直接写道:「串评不是bug,它已经成了制度的一部分。」

一场原本学术圈内部的讨论,就这样被推上了台面。

而这次风波,也揭开了一个更深的问题:AI顶会的评审,正在变成一场没有人能真正信任的实验。

评审机制的「黑箱升级」

AI也在审AI

表面上看,AAAI 的评审流程已经相当完善:两轮筛选、分阶段打分、集中讨论、匿名机制。

但在不少审稿人看来,这套新机制更像是一场算法化的实验——高效,却让人愈发不安。

详细链接:https://aaai.org/conference/aaai/aaai-26/review-process/?utm_source=chatgpt.com

AAAI 官网的官方说明今年会议首次采用Phase 1/Phase 2双阶段评审制度。

Phase 1(初筛阶段):每篇论文只分配两位审稿人,如果两人都打低分,论文会直接被淘汰;

Phase 2(复审阶段):只有当两人意见不一致,或论文「有潜力」时,才会进入第二轮,由新的评审和领域主席(AC)做最终决策。

也就是说,评审人写下的几千字评论,最终可能会被AI归纳成几句话,而程序委员会则依赖这些摘要来决定去留。

第一阶段的两个人,拥有几乎「一票否决」的权利。

一旦其中一位审稿人主观、偏激、或者「Reviewer 2式」地吹毛求疵,一篇原本有价值的论文可能在讨论开始前就被淘汰。

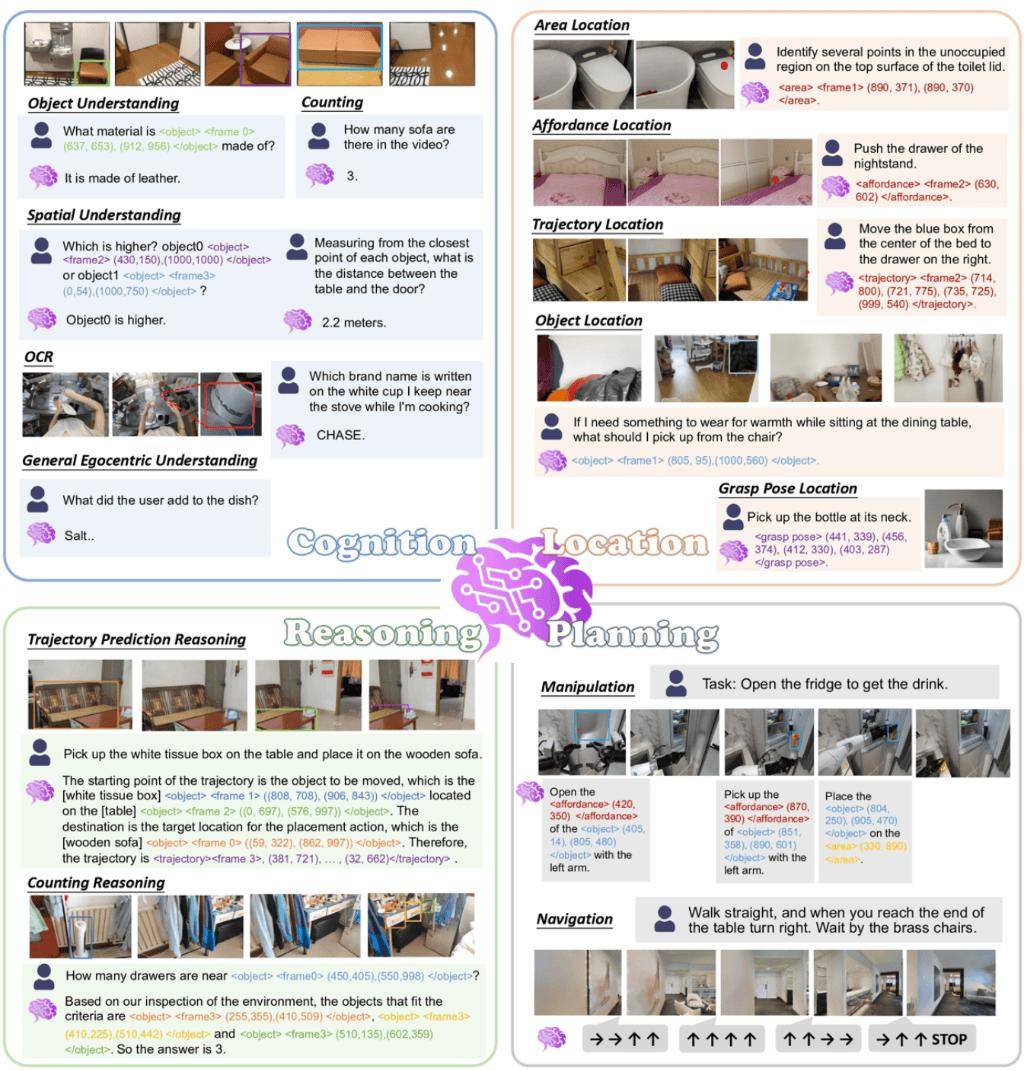

更复杂的是,AAAI 2026还正式启用了AI辅助审稿系统。这不是坊间传言,而是会议组委会亲自确认的试点项目。

在2025年8月发布的「AI-Assisted Peer Review Pilot Program 常见问答」中,AAAI官方明确写道:

AI系统将协助评审委员会成员,通过总结评审意见与作者答辩(rebuttal),检测缺失信息与潜在冲突,并向领域主席(AC)提供概览报告。

也就是说,AI不仅参与分配稿件,还能自动生成评审总结,供领域主席决策参考。

官方强调它「仅是辅助」,不会直接决定论文去留,但在实际操作中,不少审稿人怀疑, 这套AI总结的语气和倾向,已经在无形中影响最终结果。

Reddit评论区中就有审稿人吐槽:

他们甚至说要用AI来总结所有rebuttal和评论。换句话说,论文被接不接,可能取决于AI的情绪。

也就是说,人类的判断正被AI间接取代。这让原本已经主观的评审,更加不可控。

而双阶段制的问题,也在这次风波中被放大。

第一阶段由少量评审快速筛稿,极大依赖个人判断;第二阶段的新审稿人再加入,却常常缺乏前情背景。

于是,就出现了那位审稿人说的情况:第一轮质量更好的论文被拒,第二轮弱稿反而入选。

多位评审在不同论坛也提到类似经历。有人在另一条Reddit讨论串中写道:

我给出了一份详细的负面评语,但另一位评审写了两行优点,打了满分10。最后论文进了。

当审稿结果越来越像一场运气游戏,再加上AI的参与,人类评审的边界开始模糊。

到底是谁在决定论文的命运?是专家,还是模型?

当人类评审还没达成共识时,AI就已生成「结论」;当领域主席依赖摘要做决定,争议就被算法「压平」。

原本为了提升效率的制度设计,如今反而让权力更集中、过程更不透明。

Phase 1决定谁能被讨论,AI帮忙决定谁能被接受。

学术评审,正一步步变成一个由算法与人类共同运作的黑箱。

同行评审的信任塌陷

AI顶会的「人情」与「算法」

在AI学术圈,同行评审曾被视为最后的质量守门人。可如今,这道门越来越难守。

Reddit上那位AAAI评审的帖子之所以引爆舆论,并不是因为一句「关系稿」有多惊悚, 而是因为太多研究者都有似曾相识的无力感。

有人留言说:「 一个小领域的论文,几乎都出自同一个实验室,用的同一份数据、同一张表格。 」

另一位用户干脆写道:「 我不做那个方向了,真心做不下去。」

这种情绪并非个例。在过去几年,AI顶会几乎每年都会出现类似争议:某些热门领域被少数团队垄断,互相引用、互相评审,新研究者要么进不去,要么被打低分。

当研究越来越碎片化、投稿量暴涨、专家资源被反复调用,系统本身就难以保持平衡。

AI的介入,本该缓解负担,却在效率和理解之间制造了新的缝隙。

AI可以帮人总结评论,却无法判断「 真正重要的问题」;它能统计谁打分更高,却无法感受「偏见 」;它能在几秒内读完几千字,但却不知道,一句“「作者回应充分」可能只是敷衍的外交辞令。

结果就是,论文越来越多,审稿越来越快,但学术的公信力却在变薄。

有评论这样讽刺:「AAAI对原创性的把关,比利物浦的转会策略还要保守。」

另一位网友更直白:「串评不是漏洞,是规则。」

这些话听起来刺耳,却也是事实写照。

同行评审原本是学术最核心的信任机制,可当AI参与决策、人情左右分数、效率凌驾思考,这份信任正一点点崩塌。

而崩塌的,不只是某个会议的口碑,还有整整一代研究者对学术规则的信仰。

于是,科研人开始用另一种方式表达无奈——在表情包的世界里,他们把那个永远打低分的「Reviewer 2」,变成了所有投稿者的共同敌人。

「Reviewer 2」梗图:所有科研人的共同噩梦。

当AI审AI,我们还能相信什么?

在这场围绕AAAI的争议中,没有人能给出确凿的证据。

没有邮件往来、没有后台记录,甚至连论文编号都没有。但这并不妨碍它成为一次象征性事件。

它暴露的,不只是某个会议的漏洞,更是一种普遍的焦虑:当AI技术深入到学术生产的每一个环节—— 写论文、查重、审稿、甚至决定哪篇论文能被接收——人类的判断正在被算法稀释。

AAAI的AI辅助审稿机制,本意是提高效率。但它也让我们第一次直面这样的问题:

如果AI的总结比人工阅读还权威,那人类评审的责任还剩多少?

这种结构性的不透明,正在侵蚀学术体系最脆弱、也最宝贵的东西——信任。

研究者开始质疑:会议的接收结果,是学术实力的体现,还是算法、批次、关系、人情共同计算的「概率事件」?

当AI成为评审的一部分,它既是工具,也是镜子,照出一个正在加速的学术世界:

论文越来越多,周期越来越短,而真正的思考,却越来越稀缺。

在Reddit讨论的最后,那位审稿人写下这样一句话:

如果这篇论文被接收,我可能再也不会审AAAI的稿了。

这不是愤怒的宣言,更像一声叹息。因为他所失去的,不是一次评审的公平,而是对整个学术体系的信任。

当AI终于学会替我们审稿,也许我们该问的,不是它能否胜任,而是——我们还相信它吗?

参考资料:

https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/1oaf1v0/d_on_aaai_2026_discussion/

https://aaai.org/conference/aaai/aaai-26/review-process/?utm_source=chatgpt.com

https://aaai.org/wp-content/uploads/2025/08/FAQ-for-the-AI-Assisted-Peer-Review-Process-Pilot-Program.pdf?utm_source=chatgpt.com

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号