人民日报海外版

打开百度APP畅享高清图片

今年的世界机器人大会上,禾赛科技携最新激光雷达技术亮相。受访企业供图

地平线员工在对驾驶辅助产品进行道路测试。受访企业供图

搭载卓驭科技驾驶辅助系统的燃油车在进行避障测试。受访企业供图

汽车工业发展水平是观察一个国家工业整体水平的重要窗口。国产汽车品牌近年来表现亮眼,离不开中国汽车产业链的整体性进步。除了广为人知的新能源汽车电池,中国在很多汽车关键零部件领域都已走在世界前列。本版今起推出“汽车产业链上看创新”系列报道,讲述一个个零部件企业的快速发展故事。

长途驾驶的疲惫,通过自动跟车得以缓解;复杂路口的犹豫,因为及时的预警而变得从容;在光线昏暗的地下车库,也能轻松将车停入狭窄车位……深度融合在车辆之中的驾驶辅助系统正改变我们的驾驶习惯,成为消费者购车时的重要参考因素。

在这一关键领域,一场激烈的技术竞赛正在上演。一批中国企业正以扎实的技术储备走向大众视野,让出行更安全、更轻松。

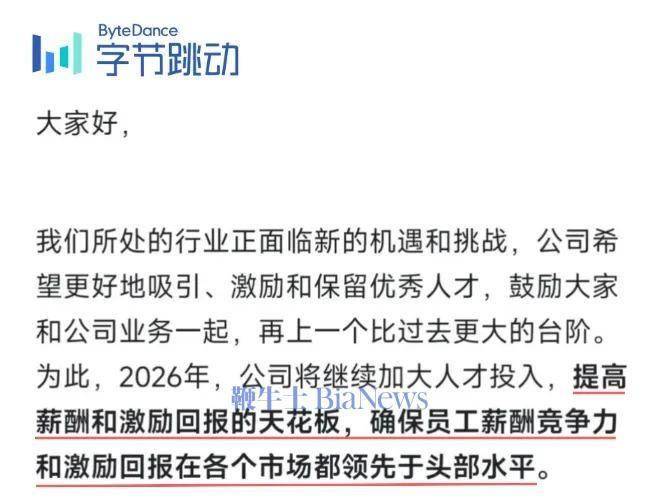

禾赛科技:

让汽车“眼观六路”

人们驾驶汽车,需要眼观六路,对驾驶辅助系统来说,同样也离不开敏锐的“眼睛”来帮助车辆“看清”周围环境。在不同的技术方案中,“眼睛”的选择也有所不同,激光雷达就是其中一种。

“激光雷达的原理,简单来说,就是将激光发射出去,再反射回来,通过光的飞行时间来准确获得车辆与物体的距离。尤其是夜间光线不好的时候,或是碰到异形障碍物的场景,激光雷达都能发挥很大作用。”禾赛科技市场部高级总监苏宇告诉记者。

在激光雷达领域,禾赛科技用10年时间完成了一场技术突围。

2016年前后,自动驾驶技术从实验室走向商业化,禾赛科技创始团队看到了激光雷达技术的广阔前景。“作为汽车的‘眼睛’,激光雷达可以赋能万亿级智能汽车市场。”苏宇说。

彼时,中国企业尚未入局这一领域,一家美国公司占据了全球八成的市场份额,产品价格很高。“激光雷达价格约二三十万元人民币一套,差不多是一辆汽车的价格。”苏宇说。

禾赛科技三位创始人李一帆、孙恺、向少卿,都是名校“学霸”,相识于美国硅谷。三人背景互补、分工明确,其中孙恺的激光检测技术为进入激光雷达赛道提供了坚实技术支撑。

2017年,仅用时1年,禾赛科技推出的Pandar40,成为中国第一款量产的车载激光雷达,为国内自动驾驶行业提供了重要硬件支持。

“大熊猫的英文panda和激光雷达的英文缩写LiDAR有点像,我们把两者结合起来,给产品命名为Pandar40,这样的命名寄托了我们的理想,期待这款产品能够代表中国、走向世界。”苏宇说。

2017年至今,禾赛已成功发布4代自研芯片。持续的成果创新,推动激光雷达价格不断下探。“在过去几年里,激光雷达产品价格从几十万元一台降到千元级,实现了超99%的降本,真正走进了更多普通消费者的日常生活。”苏宇表示。

在上海市嘉定区的麦克斯韦智造中心,每10秒就有一台激光雷达下线。这条全自动化生产线采用业内先进的智能制造技术,应用大量智能工业机器人,核心工序自动化率100%。同时,禾赛自研的智慧云MES中央控制系统具有全链路精准追溯能力,从源头上把控各个生产环节,确保产品质量稳定可靠。

“制造是研发的一部分。”苏宇说,“对于应用在辅助驾驶功能的关键零部件,快速迭代和质量把控至关重要,自建工厂能更好提升产品迭代速度和大规模交付能力。”

禾赛科技在麦克斯韦智造中心还建了一座实验室,在这里,每台激光雷达都会历经一系列“极限挑战”,包括高温耐久测试、数百次骤冷骤热的反复锤炼和数千次机械冲击、冰水冲击、盐雾腐蚀等重重考验。

“每一项测试都力求逼近并超越实际应用中的边界,从而确保激光雷达在极端场景中的稳定性。”苏宇说。

如今,禾赛已是全球车载激光雷达出货量冠军。不仅国内多款热销车型搭载其产品,一家欧洲顶级主机厂也与其达成多年独家定点合作;不仅牵头编制国内车载激光雷达技术标准,还在汽车标准化的国际舞台取得了一系列瞩目进展。“代表中国、走向世界的梦想正逐步照进现实。”苏宇说。

地平线:

为驾驶辅助系统装上国产“大脑”

如果说激光雷达是智能汽车的“眼睛”,那么芯片则是“大脑”。

近十年,中国汽车辅助驾驶系统的快速普及,离不开底层计算技术的持续突破。在这条硬科技的攻坚路上,地平线机器人公司用从零开始的研发长跑,为汽车产业智能化进程提供了关键的“数字基石”。

2015年,一些科技公司开始布局云端AI时,初创企业地平线选择了另一条路:研发“软硬结合”的专用计算芯片。这个决定在当时显得有些“另类”。

“我认为真正的智能未来不在云端,而在边缘——在每一台设备里。”地平线创始人、首席执行官余凯回忆,那时他已在AI算法从业多年,深知通用芯片在特定场景中效率较低,而车、机器人这些场景对实时性、功耗极其敏感。

“机器人无处不在”的时代,机器人的“大脑”必然是专用的、高效的、低功耗的计算芯片。“汽车将是第一个真正走进人们日常生活的智能机器人形态,这是我们切入智能驾驶计算方案赛道的原因,也是地平线故事的开端。”余凯说,“这也是难度最大、要求最高的应用领域之一,如同人工智能产业的珠穆朗玛峰。”

攀登“珠峰”过程中,地平线也有过阵痛。为了适配更多场景,地平线在AIoT(智能物联网)领域也有所涉足。到2019年,地平线在这一领域的营收已接近2亿元,却在那时做了一个出人意料的决定:砍掉所有其他业务,专注智能驾驶技术方案的落地。

“多条线的激烈竞争让我感到仿佛在进行一场‘阵地战’。与其砸出一片小坑,不如全力以赴去挖一口最深的井。”余凯这样解释他的孤注一掷。余凯仔细研究了一些成功企业的发展史,他认为,微软的成功并非源于一开始就构建平台,而是通过深耕垂直场景(如办公软件)从而推动了Windows平台的崛起。

“对地平线来说,如果就选一个垂直场景来支撑未来的平台,它只能是驾驶辅助。”余凯说。

业务聚焦让地平线得以轻装上阵。

2019年,地平线发布“征程2”,这是中国第一颗规模化量产的车载智能计算芯片,这个“零”的突破,也补齐了国内自动驾驶产业生态建设的关键环节。

对一款真正可用的车载芯片来说,车规级是必须迈过的一道坎。一款车规级智能处理器从研发到产品导入需要很长的周期:18—24个月进行处理器设计流片,12—18个月时间进行车规级认证系统方案开发,进行车型导入、测试验证则需要12—24个月。这些流程都走完,才能真正进行量产部署、迭代提升。

“真正耐得寂寞才能把这件事情做好。”余凯说。

出货量达1000万套,斩获400多款车型定点,成功量产200+车型……从0到1,从1到N,地平线已成为中国汽车市场智能驾驶量产速度最快、合作品牌最广、量产车型最多的智驾科技企业。

余凯认为,这是持续高强度研发投入结出的硕果。“地平线年均研发投入超30亿元,上千名工程师投身其中,这为驾驶辅助构筑起坚实的技术底座。”

谈及目标,余凯希望辅助驾驶可以像手机网络信号的普及一样,“让更多消费者早日感受到高阶驾驶辅助的‘4G时刻’”。

卓驭科技:

驾驶辅助不是新能源车“特权”

说起驾驶辅助系统,很多人首先想到的往往是新能源汽车。相比于传统燃油车,新能源汽车在自动化、智能化方面确实具有天然优势。不过有一家企业,却为燃油汽车量身定制了一套驾驶辅助系统。

“驾驶辅助不是新能源车的‘特权’,当前市场上仍有约半数为燃油车用户,他们的智能化需求同样值得重视。”卓驭科技首席执行官沈劭劼说,“我们希望通过先进、高效的方案让高阶辅助驾驶覆盖燃油车与新能源车,做到油电同智。”

很多人都知道大疆无人机,却很少有人知道,早在2016年,大疆就有一个10人的小团队开始研发驾驶辅助系统,尝试把飞行器的感知、决策、控制技术“搬”到汽车上。“两者底层逻辑是相通的。”沈劭劼认为。他是当时团队中的一员,如今,这个团队已成长为一家规模近3000人的独立公司——卓驭科技。

“既然人能安全驾驶燃油车,那么也一定存在合适的技术去控制燃油车,我们需要做的就是找到它。”沈劭劼说,“基于这样的信念,我们着手攻克一个个难题。”

不过,相较于新能源汽车,燃油车工况曲线更复杂,要实现高阶辅助自动驾驶,涉及零件多,精准控制难度大。

1400多天的参数优化、超10万公里的参数精调,这组数字成为驾驶辅助系统算法好用的底气所在。卓驭还协同关联件供应商,完成与智能辅助驾驶功能相关的控制器(如ESP、EPS、电子换挡器等)的通讯协议打通和功能适配。

依靠自主创新,卓驭推动多项关键技术突破,驾驶辅助产品适用于高速、城市、泊车等多种场景,覆盖新能源汽车和传统燃油车。“目前卓驭的合作车企已经达到10家,合作量产车型超30款,覆盖大众、红旗、奇瑞、长城、五菱等品牌。”沈劭劼说。

一段时间以来,一些交通事故让驾驶辅助安全问题受到广泛关注。

“多年以前,我们就提出一个理念——‘人机共驾’。”沈劭劼说,“驾驶辅助未必是要完全取代人,而应该成为驾驶者心意相通的伙伴。”

为此,卓驭着力破解驾驶者与辅助系统之间因意图不清而“彼此脱钩”的痛点,尤其警惕系统退出而驾驶员未能察觉的潜在风险,从而提供驾驶安全的兜底方案。比如,驾驶辅助系统在检测到司机双手离开方向盘后,会打出一套组合拳来保证行车安全,具体包括接管方向盘、连续点刹、收紧安全带、打开双闪、鸣笛示警、靠边停车等。

在行车过程中,很多车主担心辅助驾驶“太机械”,比如过弯猛打方向、跟车忽快忽慢、变道时机选择生硬等。沈劭劼介绍,卓驭借助“高悟性”端到端架构,通过车辆轨迹预判和在云端极限场景的训练,力求让车辆过弯、跟车的动作接近“老司机”,同时对“鬼探头”等场景做出提前反应,从而提升用户驾乘的舒适感。

“现阶段追求‘人机共驾’远比‘全程无接管’更具现实意义。”沈劭劼表示,“所有技术的不断突破,最终都应该以人为本,具体到驾驶辅助领域,就是带来安全、轻松的出行体验。”(康朴 赵汧)

《人民日报海外版》(2025年11月14日第10版)

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号