在物理学的世界里,磁场看不见、摸不着,却无处不在。地球本身就是一个巨大的磁体,产生约0.5高斯的地磁场——这个看似微弱的磁场,却像一把隐形巨伞,守护着地球上的万物免遭宇宙射线的侵袭。候鸟依靠它辨别方向,完成千里迁徙;信鸽借助它找到归家之路。然而,当科学家们试图探索物质的深层奥秘时,这样的磁场强度远远不够。他们需要更强大的磁场——强到足以让电子改变轨道,让原子核的秘密显现,让新材料在极端条件下展现出意想不到的性质。

近日,一个令国际科学界瞩目的消息从合肥传来:由中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所牵头,联合合肥国际应用超导中心、合肥综合性国家科学中心能源研究院、清华大学共同研制的全超导磁体,成功产生了35.1特斯拉的稳态强磁场,创造了新的世界纪录。这个数字意味着什么?它相当于地球磁场强度的70万倍,是迄今为止全超导磁体所能达到的最高稳态磁场强度。

35.1特斯拉全超导磁体

(央视新闻)

超导:零电阻的奇迹

要理解这项成就的非凡之处,我们首先需要先了解什么是超导。1911年,荷兰物理学家昂内斯在研究汞的电阻随温度变化规律的过程中发现,当温度降至4.2开尔文(约零下269摄氏度)时,汞的电阻会突然消失。他将这一现象命名为“超导”,而处于该状态的材料被称为超导体。

超导体有两个神奇的特性:零电阻和完全抗磁性。零电阻意味着电流可以在超导体中永久流动而不损耗能量,这让超导磁体具有了独特的优势。传统的电磁铁需要持续供电才能维持磁场,消耗大量电能并产生惊人的热量。而超导磁体一旦被“充电”完成,电流就会在超导线圈中持续循环,几乎不需要额外能量就能维持强大的稳态磁场。这种稳态磁场对于科学研究至关重要——它可以持续数小时甚至数天保持稳定,让科学家有充足的时间进行精密测量和实验。

然而,超导并非万能。早期发现的超导材料——被称为低温超导体,只能在接近绝对零度的极低温下工作,这给实际应用带来了巨大挑战。20世纪80年代,高温超导材料的发现带来了新的可能性。所谓“高温”其实仍然很低,通常在零下100多摄氏度,但相比低温超导体已经有了质的飞跃。更重要的是,高温超导材料能够在更高的磁场强度下保持超导态,这为建造更强的超导磁体开辟了道路。

双剑合璧:高低温超导的完美组合

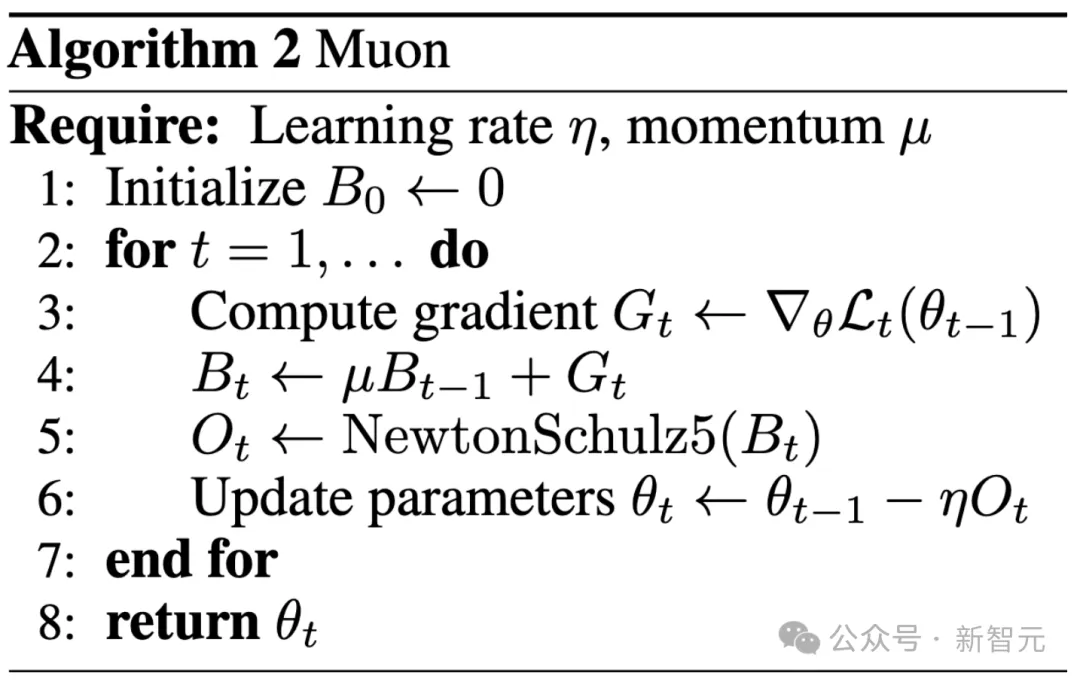

此次创造世界纪录的全超导磁体,采用了“高温超导内插磁体加低温超导磁体”的巧妙设计。想象一下俄罗斯套娃——一个小娃娃套在大娃娃里面。这个磁体的结构正是如此:高温超导内插磁体位于中心,像一个强劲的内核;低温超导磁体环绕在外围,两者同轴嵌套,精准配合,形成稳定的复合结构。

这种设计并非简单的叠加,而是充分发挥了两种超导材料的优势。低温超导材料技术成熟,制备工艺完善,能够提供强大而稳定的基础磁场。高温超导材料虽然工艺更复杂,但在高磁场环境下表现出色,能够在低温超导磁体提供的背景磁场中继续“加码”,将总磁场推向新的高度。这种组合就像接力赛中的两棒选手,各自在最擅长的赛段发力,最终共同冲向终点。

30分钟的考验:从冲击到稳定

在2025年9月26日夜至27日凌晨的实验中,这台凝聚着无数心血的超导磁体开始了它的挑战之旅。科研人员小心翼翼地将磁体励磁,电流逐渐增大,磁场强度稳步攀升。当显示屏上的数字最终定格在35.1特斯拉时,实验室里的气氛既紧张又振奋。

但这仅仅是开始。对于一台超导磁体而言,瞬间达到高磁场并不算真正的成功,关键在于能否稳定运行。就像一位马拉松运动员,冲刺速度再快,如果无法持续奔跑也无法完成比赛。科研团队需要验证这台磁体能否在35.1特斯拉的强度下稳定工作,这关系到它能否真正用于科学实验。

接下来的30分钟,是对整个技术方案的全面考验。在这段时间里,磁体内部的温度、应力、磁场分布都必须保持稳定。任何一个参数的波动都可能导致超导体“失超”——即失去超导态,电阻突然出现,瞬间释放的巨大能量可能损毁整个装置。监测系统密切关注着每一个细微的变化,科研人员的心也随着时间的流逝而悬着。

30分钟后,磁体顺利完成稳定运行,随后安全退磁。这次成功不仅创造了新的世界纪录,更重要的是验证了技术方案的可靠性,为在35.1特斯拉条件下开展各类样品实验提供了强有力的平台。从这一刻起,中国科学家拥有了在全球最强稳态超导磁场中探索未知的能力。

全超导磁体测试曲线

(央视新闻)

从实验室到应用:磁场改变世界

强磁场不仅是科学研究的工具,更是推动技术进步的引擎。在医院里,核磁共振成像设备利用强磁场让人体内的氢原子核“发声”,无创地呈现人体内部的精细结构。目前临床使用的核磁共振设备磁场强度通常在1.5到3特斯拉,而更强的磁场能够提供更高的分辨率和更快的成像速度。35特斯拉级别的超导磁体技术的突破,为下一代超高场核磁共振设备的研发奠定了基础。

在航天领域,超导磁体为电磁推进系统提供了可能。传统的化学火箭需要携带大量燃料,而电磁推进系统利用强磁场加速等离子体产生推力,具有更高的效率和更长的工作寿命。虽然35特斯拉的磁场对于地面研究设施而言已是极限,但这一技术的突破为更紧凑、更高效的航天推进系统开辟了道路。

超导技术在能源传输和存储领域也大有可为。超导电缆能够无损耗地传输电能,超导储能系统可以高效地调节电网负荷。超导磁悬浮列车依靠超导磁体产生的强磁场悬浮于轨道之上,消除了轮轨摩擦,理论上可以达到更高的速度。超导感应加热技术则在材料加工、金属冶炼等工业领域展现出节能环保的优势。

更重要的是,强磁场为探索新材料、新现象提供了不可替代的实验条件。在强磁场环境中,许多材料会表现出常态下观察不到的奇异性质。量子霍尔效应、拓扑绝缘体、高温超导机理等前沿课题的研究都离不开强磁场的支持。35.1特斯拉的稳态超导磁场,为中国科学家在凝聚态物理、材料科学、生命科学等领域开展世界领先的研究提供了独特的平台。

磁场之路:永无止境的探索

从1911年超导现象的发现,到今天35.1特斯拉全超导磁体的诞生,人类对强磁场的追求从未停歇。每一次突破都伴随着材料科学、低温物理、电磁工程等多个领域的协同进步。当科学家们在实验室里小心翼翼地将温度降至接近绝对零度,让电流在超导线圈中无损耗地流动,产生出地球磁场70万倍强度的磁场时,他们不仅在挑战物理的极限,更在拓展人类认识世界的边界。

这项由中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所主导完成的成果,不仅创造了新的世界纪录,更彰显了中国在前沿科技领域的创新实力与国际引领力。从材料研发到工艺创新,从理论设计到实验验证,完整的自主技术体系确保了中国在这一战略性领域的持续竞争力。

在科学的道路上,每一个纪录都是新起点而非终点。35.1特斯拉之后,科学家们已经在思考如何突破40特斯拉、50特斯拉的关口。新的超导材料在实验室里诞生,新的磁体结构在图纸上勾勒,新的制备工艺在车间里尝试。在这条永无止境的道路上,中国科学家正在书写属于自己的精彩篇章。

出品:科普中国

作者:李瑞(半导体工程师)

监制:中国科普博览

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号