“宇宙的尽头是编制。”

看似一句颇有调侃意味的网络流行语,实则在经济充满不确定性的当下,通过考公进入行政、事业单位,逐渐成为越来越多年轻人的首选。

数据显示,2025年国考报名审核通过人数为341.6万人,同比增长12.63%,较2020年143.7万人翻了近1.4倍,考公情绪持续火热。从国考平均竞争比看,2024年为76:1,2025年为86:1,预计后续几年随着高校毕业生人数持续增长,竞争比还将持续提升。

“人人向往编制”的背后是一个巨大的培训市场,理论而言,布局该赛道的企业不仅可以“躺着”赚钱,还可以保障其商业的可持续性,妥妥一门好生意。然而,事实真是如此吗?

就曾经的“考公第一股”中公教育(002607.SZ)历史发展轨迹来看,尽管经营着一门好生意,但其发展却并非一帆风顺。

褪去辉煌的三年

经李永新等一众创始人在教培行业摸爬滚打近十年之后,2010年,中公教育正式成立。

2015年,公司开始横向整合市场资源,正式转型职业教育领域,并于2018年借壳亚夏汽车,成功登陆A股市场。2019年,公司变更证券简称为“中公教育”,主要从事教育科技领域。

上市初期,中公教育增长飞轮效应明显。

2018年至2020年期间,公司营业收入从62.37亿元增长至112亿元,归母净利润从11.53亿元增长至23.04亿元,在较大营业规模的基础上,两年时间里,营业收入与归母净利润均实现了近乎翻倍式增长,用经营奇迹来形容一点都不为过。

从营收结构来分析,公务员序列为公司核心业务板块,2020年收入62.9亿元,占总营业收入比例为56%,受益于刚性招录及政府的强执行力度,同比增速高达50.8%。其中,事业单位序列、教师序列、综合序列2020年收入分别达到12.74亿元、17.94亿元、17.81亿元,营收占比分别为11.37%、16.02%、15.90%。(图表1)

主营业务的持续增长带来了强劲的业绩表现,也造就了公司的市值神话。自成功借壳上市以来,一直到2020年,公司股价一路暴涨,巅峰市值超2600亿元。两年多时间里,市值翻了十余倍,一度成为国内职业培训领域市值最高的公司,被称之为A股“教育茅”。

然而,这一辉煌时刻并未持续太长时间。

2021年出台的“双减”政策叫停了K12教育,教培行业格局因政策发生了翻天覆地的变化,或许这并不影响职教为主的中公教育,毕竟公务员、事业单位、教师序列业务才是公司的核心业务,而这块业务并未受到“双减”政策的影响。

但结果并未朝着理想方向发展。“双减”政策让行业出现了裁员潮,导致市场上涌现大量以个人工作室形式存在的小型培训机构,并且他们的“手”开始触及职教领域,叠加疫情导致的消费谨慎,与中公教育动辄上万元的协议班相比,不少考生转向价格相对实惠的中小培训机构,直接冲击公司的核心业务。

值得一提的是,受当时疫情影响,教培方式转为线上,凭借“不过包赔”的公考培训模式迅速崛起的中公教育,也因该模式加重经营负担。据初步统计,其退费率从2019年的44.14%攀升至2021年的68.46%,直接侵蚀公司核心利润。

最终,多重因素刺激下,中公教育由辉煌直接坠入深渊,营业收入与归母净利润骤减,负债率攀升、现金储备枯竭、现金流危机爆发。

2021年营业收入骤降至69.12亿元,同比下滑38.3%,归母净利润为-23.7亿元,由盈转亏,同比下滑-2660%。此后的两年,公司的营业收入持续下滑,2023年营业收入已经降至30.86亿元,期间也并未实现扭亏为盈。

在此期间,中公教育资产负债率从2020年的70.35%上升至2023年的92.06%,而且资产负债率不单单是过高问题,其负债结构也极为不健康。

具体来看,资产与负债规模呈现双降趋势,但资产缩水规模要高于负债下降规模,也意味着公司并不处于扩张周期。资产方面,公司现金储备(货币资金+交易性金融资产)降幅最为明显,由69.33亿元降至3.8亿元;负债方面,以短期负债为主,偿债压力巨大,其中短期借款与合同负债(预收培训费)占据重要权重,2021年规模分别为31.53亿元、30.64亿元。叠加期间学员退费率上升,公司亟待资金填补债务缺口。

负债率的急剧攀升,也加剧其他财务指标的恶化,2020-2023年期间,经营活动现金流净额由48.82亿元降至-8亿元,速动比率指标从0.94降至0.09,资金链断裂已成事实,若不及时注入流动性,则必然陷入破产局面。

庆幸的是,经过管理层的不懈努力,流动性危机获得解除,保障了公司经营的可持续性,不过却也付出了沉重的代价,最直观的体现是公司股价下跌超九成,市值蒸发近2500亿元。但至少算是活了下来,一切还皆有可能。

战略重构初见成效

经历过去三年的特殊危机时期后,中公教育以壮士断腕的决心启动战略重构。

2024年,在全力恢复主业的同时,公司进一步明确战略定位,确立了“就业与再就业服务提供商”的战略方向。至于为何如此?以下的一些趋势可以给出解释:

例如,近年来,多项政策密集出台,“稳就业”成为保障和改善民生、促进社会稳定的当下核心议题。在此背景下,职业教育与就业培训服务作为连接人才供给与市场需求的关键纽带,迎来新一轮政策红利期。

抑或是,据教育部预测,2025届我国高校毕业生规模将再创历史新高,达到1222万人。叠加毕业3-5年仍未实现高质量就业的存量群体,以及过去几年高考人数持续增长,意味着未来青年就业市场的结构性矛盾将更为凸显。

鉴于对就业机会的把握,消费者不再将希望寄托于单一的培训产品,更倾向于选择涵盖多类培训及指导的一揽子就业服务产品,核心诉求是“高质量就业”。该领域仍处于“供给分散”的蓝海阶段,市场需求推动头部企业从单一的公共人才招录培训向综合就业服务平台进行战略升级。

战略调整之余,公司组织体系也进行了适当优化,以管理层年轻化转型为抓手推进组织架构升级,通过优化人员梯队配置、建立动态考核机制,系统性重塑人才管理体系。以及利用AI技术赋能教育,打造人工智能教育与就业服务平台,链接全国高校和县城网络渠道,为消费者提供精准化、系统化、一体化的产品服务体系,以此构建差异化竞争优势。

除此之外,渠道的完善与有效扩充是支撑公司顺利开展业务的基础。截至2024年底,公司在全国拥有681个直营分支机构,深度覆盖300多个地级市及1500多所大专院校。这种广泛的直营模式为教学质量和服务的标准化提供保障,能够实现课程产品的专业化生产和教师资源的集中管理,也为公司在极度分散的市场构筑了较高的竞争壁垒。尤其在新产品和服务的开发推广上有着显著的成本优势和渠道优势。

尽管2024年行业竞争激烈,价格竞争、营销竞争呈现常态化,同质化产品及单一拼价格的现象较为严重,但即便如此,在战略重构的助力之下,公司仍然交出了一份“扭亏为盈”的年度成绩单。

2024年归母净利润为1.84亿元,较上一年同期亏损2.09亿元有着明显的改善,并且实现2024年全年连续四个季度保持盈利,进一步彰显业绩“含金量”。

业绩改善的同时,带动了相关财务指标往好的方面发展。(图表2)

公司通过进一步推进精细化管理、全面缩减非必要开支等方式,着力提升企业盈利水平,2024年销售费用率、管理费用率分别为21.30%、15.05%,较2023年分别下降了1.4个百分点、1个百分点,支出端的控制见到明显成效。

其次,公司经营成效显著,2024年毛利率为59.66%,较2023年提升5.54个百分点;经营活动现金流净额为5.7亿元,经营活动现金流回正,较2023年出现了明显的改善;资产负债率也降低了3.2个百分点至88.87%,负债结构也出现了较大改善,首先是非流动负债占比提升,由2020年的1.05亿元提升至2024年的8.69亿元;其次,短期借款已经降至1亿元以内,合同负债(预收培训费)也从近40亿元规模降至2024年的18.73亿元,短期债务到期、退费对公司资金链造成的威胁正在逐步降低。

当然,相关财务指标的向好发展,并不代表中公教育已经彻底“治愈”。相比健康、有韧性的企业,中公教育还存在很大的改善空间,就财务指标来看,负债规模与结构、现金储备均有待进一步优化。

值得注意的是,行业竞争激烈在一定程度上也帮助了中公教育。受就业大环境的影响,区域性中小机构前期通过低价策略抢占市场份额,但现在这种策略开始失效,与此同时,因为中小机构缺乏统一产品标准,依赖个体师资的“老本”,在缺乏规模化研发及时更新补给的情况下,服务能力无法持续,以至于部分区域性中小机构开始出现经营不善甚至倒闭的情况。

对于消费者来说,“教学质量敏感”势必会战胜“价格敏感”,低价非标化产品的平替效应会逐步出清,头部机构的核心交付能力将得到重新验证和需求倾斜。

中公教育可以凭借其研发优势重固核心壁垒,在历经短暂的市场份额被蚕食阵痛过后,加速整合市场,进一步彰显头部企业硬实力。

2025,关键转折期

结合前文所述,可以发现,2024年是中公教育发展变化显著的一年,也是公司为后续复苏夯实基础的一年,而今年将成为中公教育关键转折年。但对于行业而言,2025注定不太平静。

一方面,政策催化。《职业技能提升行动方案(2023-2025年)》明确从2025年起到2027年底,实施“技能照亮前程”培训行动,聚焦就业岗位挖潜扩容,引导鼓励职业院校、技工院校、实训基地、龙头企业、链主企业、劳务品牌企业等开展培训。

另一方面,就业竞争愈发激烈。求职者为了达到目标不仅关注产品服务性价比,更重视涵盖职业测评、精准就业匹配、在职能力提升的一体化的就业培训服务解决方案及数字化服务的高效实施。

对此,中公教育又有哪些安排呢?

根据公司年度报告披露内容,具体可以归纳为五个方面。

其一,继续年轻化变革。随着核心用户群体逐渐向Z世代青年转变,2024年公司启动了组织架构的年轻化变革。如今,将更加重视年轻人才,把年轻干部任用至重要岗位、储备年轻干部将成为公司的核心工作之一。

其二,推进研发革新。在提升研发实力的基础上,积极推进研发革新。同时,提出“研发隔代”战略,选拔一批具有前瞻洞察力和创新能力的研发人员,对未来趋势进行深入研究和预判,从而提前布局和研发具有前瞻性和创新性的产品和服务。

其三,持续保障对研究开发和AI等技术的投入。重点聚焦毕业生等重点群体和重点领域,打造就业智能硬件、就业线上服务平台、数据中台等。

其四,加速下沉,AI就业布局提速。提速布局AI就业业务,通过灵活整合高校及县城资源,以更具竞争力的服务和定价拓展更多下沉细分市场,实现业务规模增长与成本优化的良性循环。

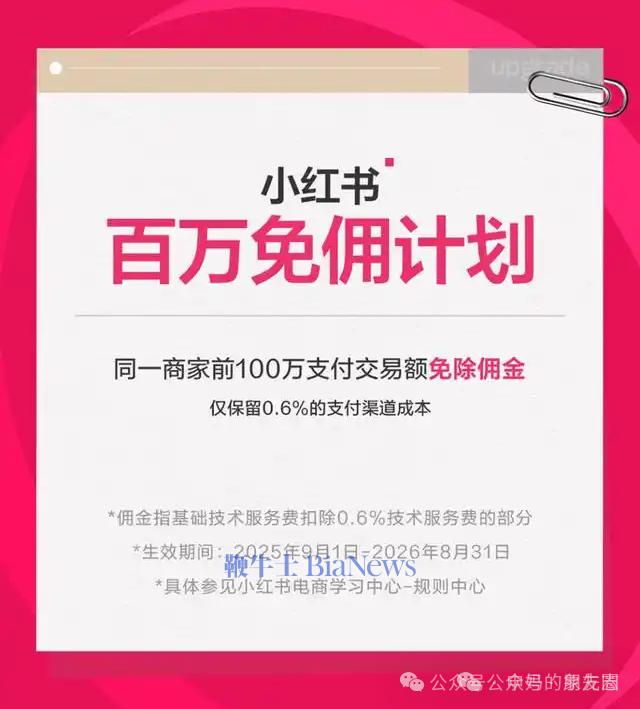

其五,加大新媒体推广力度。积极拥抱行业新形势,通过加强对抖音、小红书等平台的推广力度,结合直营教学点的覆盖优势,力争实现每个教学网点覆盖范围内的新媒体账号运营。

当前,职业教育培训市场正从“规模竞争”迈向“质量竞争”的关键期,企业的核心竞争力也从渠道优势转向技术深度和生态构建能力。

经过几年时间的沉淀与恢复,中公教育完成了从“退费困局”到“现金流回正”、从“经营困境”到“扭亏为盈”、从“公考依赖”到“就业生态”的三个转变。至于未来,公司能否在AI技术赋能、组织年轻化变革、产品调整优化等战略带动下,真正实现向就业服务生态平台的蜕变,还有待表现。

“真正救活企业的不是风口,而是刮骨疗毒的勇气。”

市值“2600亿+”已是历史,可否再添辉煌,对于正处于复苏的中公教育而言,可谓是困难重重,但并非毫无机会。期待行业的曙光能够再次照亮这家刚刚“刮骨疗毒”结束的企业。

《经理人》杂志

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号