虽然AI投资周期正在从“投”走向“收”,但这不意味着“减速”就是“见顶”。

据追风交易台,高盛在最新AI报告中指出,尽管增速趋缓,AI基建投资未来2-3年具备持续性市场过度关注“回报慢”可能忽略了成本红利已经开始释放,且股价尚未反映这一结构性变化。

报告强调,尽管AI商业化变现仍处早期阶段,但基于成本削减的第一阶段回报已经显现。估计到2030年AI自动化可为财富500强企业节省约9350亿美元成本。分析师认为,这一早期收益足以支撑当前AI基础设施投资水平,尽管增长率可能放缓。

分析师也指出,超大规模云服务商作为AI基础设施的主要投资方,其投资决策更多基于长期收入增长机会,而非短期成本节约。

AI投资回报争议,成本节约VS商业变现

生成式AI自2023年底掀起热潮以来,资本开支已累计超过3500亿美元。投资是否值得?回报是否可持续?这些问题正成为市场关注焦点。

高盛研究团队将AI价值创造分为三个阶段:第一阶段通过自动化实现成本削减(当前进行中),第二阶段重新投资并重建,第三阶段通过增量收入实现变现。

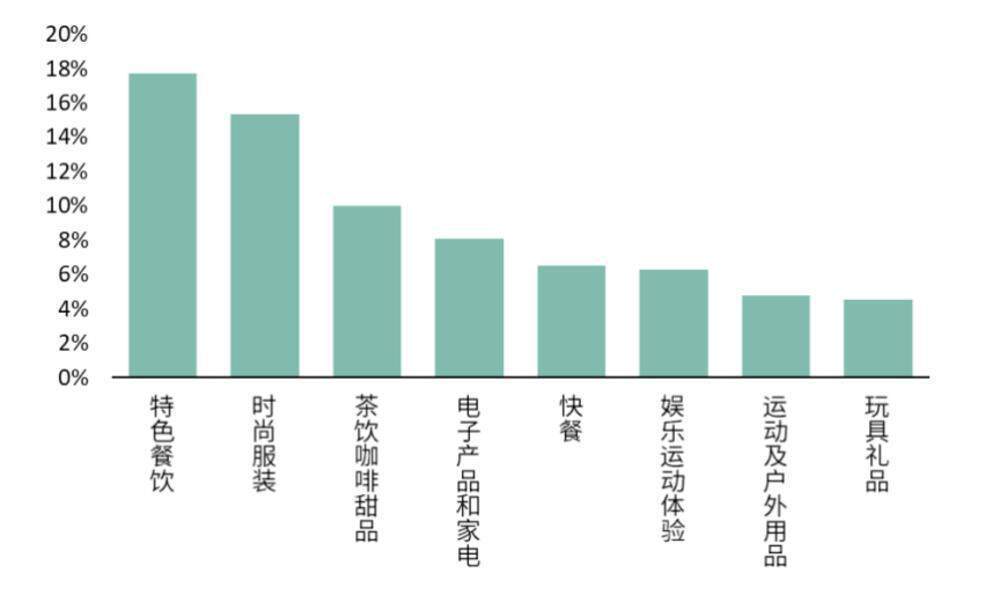

报告分析显示,AI在客户服务、销售营销、IT等职能领域的自动化应用已开始产生实际效益。以客户服务为例,43%的呼叫中心已采用AI工具,平均运营成本降低30%。

具体来看,摩根大通计划未来五年削减10%后台人员,AT&T借助AI减少30%的呼叫中心流量,T-Mobile预期到2027年可削减75%的客户服务接触量。

当前争议核心在于AI基础设施投资的可持续性。高盛预计,到2030年,全球财富500强企业可节省高达9350亿美元的成本占其总成本的约14%,AI投资的净现值回报约为7800亿美元,相对于3500亿美元的累计投资仍显示正向回报。

分析师指出,超大规模云服务商作为AI基础设施的主要投资方,其投资决策更多基于长期收入增长机会,而非短期成本节约。这种投资与回报的时间差异使得ROI计算变得复杂。

基础设施支出短期无虞,推理需求成新动能

市场对AI股的另一个核心担忧是:基础设施支出是否已见顶?尤其是在训练芯片方面的库存积压与需求疲软预期升温。

高盛认为,这种担忧尚属过度,报告指出:

未来2-3年,尤其是到2026年,大型科技公司(如微软、亚马逊、谷歌、meta)仍具备继续维持AI基础设施投资的财务能力,无需显著压缩利润率。

台积电、博通、SK海力士等关键供应商持续上调AI相关收入预期。台积电六个季度以来不断提高近期和长期AI收入目标,SK海力士预计2025年HBM收入将翻倍增长,这些数据都支持了供需基本平衡的判断。

来自企业客户与政府(主权AI)对“推理”型算力的需求,将成为支出新动力,尤其是中小企业部署定制模型或边缘AI应用场景迅速扩展。

以英伟达为例,高盛通过深入分析GB200 NVL72机架的供需平衡进行回应。

基于英伟达公开表态,超大规模云服务商目前每周部署约1000个GB200机架,并计划在二季度进一步提升部署速度。高盛模型显示,为避免ODM厂商出现过度库存,超大规模云服务商需要在2025年和2026年分别部署3.6万个和5.8万个GB200等效机架。

报告指出,英伟达Blackwell架构的推进符合预期,该产品在一季度数据中心收入中占比已达70%,从Hopper到Blackwell的过渡基本完成。这一进展有助于缓解市场对库存积压的担忧。

然而,分析师也提醒,超大规模云服务商2027年资本支出的可见度仍然有限,这是影响长期供需平衡的关键不确定因素。相比之下,英伟达和博通因产品交付周期较长(约12个月)和客户基础相对集中而具备更好的业务可见度。

股价如何定价AI预期?

以英伟达为例,高盛指出,市场已部分计入其新一代GPU(Blackwell)的强劲需求预期,但对其客户基础的扩大、AI推理业务的爆发仍估值不足。

博通方面,其股价的上涨则更多基于公司提供的明晰指引——AI收入将在FY25与FY26年同比增长60%。这一预期也令高盛认为,博通、英伟达股价的上涨不仅不是“泡沫”,而是反映更清晰的中期基本面改善路径。

相比之下,对AMD、ARM、Marvell等公司,高盛维持中性评级,原因在于其AI相关业务仍处早期,市场份额有限。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号